【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい

2024.02.20

仕事・働き方

2021.04.21

立正大学心理学部名誉教授

齊藤 勇

対人心理学者、文学博士1943年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。現在、立正大学名誉教授、日本ビジネス心理学会会長。 対人・社会心理学、特に人間関係の心理学、中でも対人感情の心理、自己呈示の心理などを研究 。TV番組「それいけ!ココロジー」に出演し監修者を務めるなど、心理学ブームの火つけ役となった。『人間関係の心理学』『やる気になる・させる心理学』など、編・著書・監修多数。

私たちは誰もが人間関係の中で生きています。「人の期待に応えようと思ったらやる気になれた」、「みんなと一緒にやったからやる気になった」といったように、人間関係によってやる気がわいてきたり、その反対に人間関係によってやる気がなくなったりします。

人間関係の機能(働き)について詳しく知ることで快適に過ごすことができます。しかし、私たちは人間関係においては、自分が人間であるゆえに、ついついわかっていると思いがちです。

最終回の「やる気にさせる心理学」では、その機能(働き)の一つ、切っても切り離せない人間関係の中での心の動きについてご紹介します。自分の心理メカニズムを知って、より良い人間関係を見つける第一歩を踏み出しましょう!

「今日すごくイライラしてるわ。私…。」といったように、自分で自分の心の内を考えているときはありませんか?または、写真を撮影するときにカメラが向けられると、髪型や服装の乱れを気にしたり、人と話していて、自分のエピソードを少し大げさに話したりと、自分は周りから見るとどんな風に見えるのだろうと、自分の姿を考えることはありませんか、いずれもその状態を「自己意識状態にある」といいます。

ただ、人はいつも自己意識状態にあるわけではなく、だいたいは他の世界に意識が集中していることの方が多いのです。この記事を読んでいるときも、テレビでお笑いを観ているときも、自分の内側に意識は向いていません。これが通常なんです。ただ、人によって頻繁に自分のことを意識しているタイプの人と、自分には目が向かず外に集中しているタイプの人がいます。

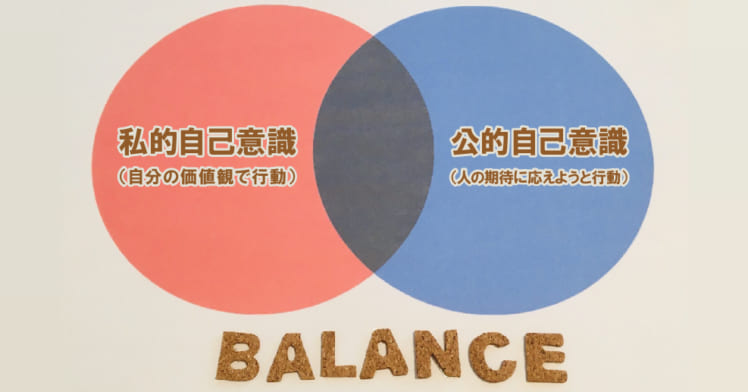

自己意識の中でも、「私的自己意識」と「公的自己意識」の2種類があります。「イライラしている」といったように、自分の考え、好み、欲求、希望など、自分だけが意識できる自身の心理状態を「私的自己意識」といいます。

一方で、モニターに自分が大きく映った時に恥ずかしい気持ちになるなど、自分が周りにどのようにみられているか、自分の外から自分を見ている状態を「公的自己意識」といいます。

心理学者のフェニングスタインは、自己意識の強弱も性格の一つととらえて、次ようなテストを考案しています。ご自身はどちらのタイプか、ぜひやってみてください

次の各項文句について、自分に当てはまると思った場合はチェック☑をつけてください。

※奇数項目が私的自己意識項目、偶数項目が公的自己意識項目である。

<評価の仕方>

1~10のうち☑の数が

3以下の人 → 自己意識が弱い人

4~6の人 → 自己意識が強い人

7以上の人 → 自己意識が非常に強い人

奇数項目で☑の数が

1以下の人 → 私的自己意識が弱い人

2~3の人 → 私的自己意識が強い人

3以上の人 → 私的自己意識が非常に強い人

偶数項目で☑の数が

1以下の人 → 公的自己意識が弱い人

2~3の人 → 公的自己意識が強い人

3以上の人 → 公的自己意識が非常に強い人

私的自己意識が高い人は、自分の考えや態度や感情に注意が集中するので、より自分の信念や価値観に基づいて行動します。「自分はどうありたいのか」ということが重要なので、自分の理想像へのこだわりが強くなります。ただし、私的自己意識が強すぎると、個性的な人、頑固な人、自分勝手な人と思われてしまうこともありますので、多少控えた方がいいですね。

公的自己意識が高い人は、自己評価が低いので、他人の目が気にしがちです。普段よりもより他者の期待に沿う形で行動しようあまり、自分らしく振舞えず、過剰なまでに自分を抑え込んでしまうようであれば、対人恐怖症になりかねません。

人は、自分と相手の関係や自分の置かれている状況などを見ながら人間関係を進めています。ですから、どちらの意識もバランスよく持っていられるのが理想です。人に合わせすぎてしまえば、結局誰からも信頼されなくなるということあるので、他人の目も気にしつつ、自分がどうしたいのか?ということを持つ勇気も必要です。

私的自己意識が強い人でも、デキる人ばかりの中にいると、理想としている自分に自信を無くして自己評価が下がってしまいます。反対に、人より早く走れる、100Mを9秒台で走れるなど、人や物理的なものと比較をして、できると思うと自己評価は上がります。

このように、自己評価というのは常に一定であるとは限らないのです。私たちは周りにいる人との社会的比較によって自己評価を左右されるからです。 自己評価は「自分への自信」です。

自信があるときには自分の意見を通しながらも、他人に合わせる余裕もでてきますが、自信がない時はどうしても人と同じことをしていた方が安心したり、相手に良く見せようと人に合わせようとしてしまいがちです。人との比較によって自信を無くしているのであれば、人との比較をしている自分に気づき、比較対象を昨日の自分に向けるように意識しましょう。

人間関係の中の自分は、常に何かと比較しているのです。そしてその比較対象が自分なのか他人なのか、物理的なものなのか、さらに比較の程度によって人間関係がうまくいったり悪くなったりします。

他人との比較をしても、自分自身と全く同じ条件の人はいません。育った環境やこれまでしてきたこと、興味の持ち方も違います。比べるのではなく、その人の良いところを真似てみようと思えばいいのです。

また、自分を意識しすぎると至らないところに目が行きがちですが、そんな時は自分が人と比べて恵まれていること、できていることに意識的に目をむけるようにし、人間関係をうまく利用して自分の心の機能(働き)を改良しましょう!

\ 最新情報が届きます! /

あわせてよみたい

齊藤勇先生の「やる気にさせる心理学」

▶行動することでやる気は出てくる

▶やる気への行動プロセス

▶「本番に弱い人」にはこんなアプローチが効果的!

▶個性によってやる気の出させ方が変わる(達成欲求と失敗回避欲求)

▶4つのタイプを理解して、部下に「もっと成長したい」と思わせるマネジメント方法

▶やる気の違いは目標設定の違いにある! 「目標」が持てない部下に、自律的な行動を促すマネジメント

▶目標達成できない二つの要因を知って、部下のやる気をマネジメント!

▶自己効力感を高めるための4つのアプローチ方法

▶仕事が面白いと感じさせるフロー体験

▶テレワークの時代だからこそ、部下のやる気を育てる上司の7つの心得

▶「できないこと」を書き出すことが目標達成の近道

▶どうにもネガティブに考える自分を変える方法

▶やる気を継続している人が持っている、ある3つの感情とは?

▶人間関係の中の自分はどんなタイプ?自己分析してみよう

【相談】齊藤勇先生の「人間関係の心理学」

【第1回】職場でイジられキャラから脱出できなくてやる気失せるんです

【第2回】問題は夫や息子ではなくアナタ!(ご主人編)

【第3回】問題は夫や息子ではなくアナタ!(息子編)

【第4回】恋愛と仕事どっちが大事?アラサー女子が悩む大問題

【第5回】相談されやすい人がもつスキルとは?

【第6回】職場の人間関係がリセットされたらなんだかうまくいかない

【第7回】仕事のお願いが断れない私

【第8回】人にイライラしてしまう私

【第9回】ネガティブな彼女への正しい接し方は?

【第10回】自己中心的な同僚の対応に悩む私

【第11回】苦手な先輩との仕事のやり方で悩む私

【第12回】キャリアアップすべき?部署でまとめ役を求められるワーママ

【第13回】中高生の子どもと向き合うための親の持つべき心得

【第14回】やる気がありすぎる!とにかく一番が大好きな娘

【第15回】怖がりの息子が将来独立できるか心配

【第16回】これってモラハラ発言!?夫よ、私は言葉の暴力に傷ついている

【第17回】人に頼ってばかりの私

【第18回】高齢になった父との関係をよりよくするには

新着コンテンツ

この記事を担当した人

わん子

やる気ラボに古くからいる微魔女犬。やる気が失せると顔にでるためわかりやすい。my癒しは、滝と戦闘機と空を見上げること。