【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい

2024.02.20

仕事・働き方

2023.09.23

大野愛子(おおの・あいこ)

1979年生まれ、東京都出身。大学の海洋部を卒業後、寿司チェーンに入社。その後、専門学校での学びを経てフォトグラファーとして活動を始める。2015年に三重県鳥羽市の地域おこし協力隊に応募し、見習い海女として海女漁に従事。任期を終えてからも同地に定住して海女兼フォトグラファーとして伝統的な暮らしや海のある風景を発信。フランスやシンガポールなど、海外でも展示や講演活動を行う。

Instagram:aikoophotography

Facebook:海女のあいちゃん

――朝ドラ『あまちゃん』が再放送されて、再びブームになっています。海女さんに憧れる人も多いと思いますが、海女さんになるには「嫁ぐ」以外に、ほとんど方法がないそうですね。

そうなんです。海女漁をするには漁業権が絡んでくるので、実はかなり狭き門で。私みたいに「嫁ぐ」以外の方法で海女さんになったのは、この伊勢志摩エリアでは初めてで、全国でも2人目らしいです。

――たった2人!では、まずは海女さんになった経緯から教えていただけますか?

実は私、『あまちゃん』も観ていなくて、そもそも海女さんになりたいとか、なれる・なれない以前に、海女さんという職業のことを何も知らなかったんです(笑)。

でも海は好きで、「いつか海の近くに住みたい」とか「海と関係のある仕事に就きたい」という思いはずっとあって。2011年の東日本大震災、あれがきっかけかな。人生いつどうなるかわからないから、東京を離れて海の近くで暮らすことをそろそろ本気で考えようと思って、いろいろ調べてみたんですよ。

ちょうどその頃、地域おこし協力隊(※)というのが流行ってきていたので、海の近くでできる仕事を探してみたんですけど、農業や山関係ばかりで。あきらめかけていたときに、岩手にいた方が長崎県の壱岐市に移住して地域おこし協力隊で海女のお仕事をされている記事をたまたま読んだんですね。

(※)地域おこし協力隊

都市地域から過疎地域などの条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取り組み。隊員は各自治体の委嘱を受け、任期はおおむね1年から3年。

それを見て「これだ!」と思って「地域おこし協力隊 海女募集」みたいなかんじで検索してみたら、私が今いる三重県鳥羽市で「海女後継者を募集」という情報を見つけたので、もう即「行こう」と。

――その時点では、海女さんという職業についての知識は?

ゼロでした。本当に何も知らなくて、「そういう人がどこかにいるんだろうな」くらいの認識だったんですけど、自分が海女をして生活している未来が明確なビジュアルとして見えたんですよ。ビビビと感じたというか、ほとんど何も考えず、ノリと勢いだけで「行くっきゃない」と(笑)。

――すごい決断力と行動力です(笑)。当時は東京でフォトグラファーの仕事をされていたんですよね。地方に移住したら写真の仕事を失うかもしれないとか、そういう不安はありませんでした?

それは逆でした。「写真を撮ること」は手に職がある分野だと思っていたので、どこに行ってもできるかなと考えていました。とにかく「海の近くに住みたい」「海の仕事をしたい」という思いが強かったので、もう東京に帰ってくるつもりもありませんでしたし、後先のことは全然考えていませんでした。

――実際に来てみて、どうでした?

2015年にこちらに来たんですけど、いきなり実践でびっくりしました。私はもともとダイビングをやっていて、プロの資格も持っていたのですが、震災があってからは海が怖くて5年くらい潜っていなかったんです。なのに、鳥羽に来ました、海女になります、はい今日から実践です、となって「えっ練習も何もないんだ?」と驚いて。いきなり潜って、波酔いというか、海酔いをしてゲーゲー吐きました(笑)。

――ダイビングと海女は、全然違った?

全然違いましたね。素潜りもやっていたので、海に潜ること自体は抵抗なかったんですけど、海女さんというのは仕事ですから、海に入ってからも「探す」という動作が発生するんです。それまではレジャーで「魚がいた〜」「きれいだね〜」と喜んでいるだけでしたから、「ここに潜って貝を獲ってこい」みたいなことは初めてで。…だけど、とっても刺激的でした!

それまでいろんな海を見てきましたが、鳥羽の海は全然違うんです。地形も面白いし、海藻もたくさん生えていて、そのときはサザエしか見えなかったんですけど、食べられる貝もたくさん見える。「こんな海、今まで見たことない!」「美味しそうな海だなぁ!」と感激しました。

――最初から獲れました?

おかげさまで何とか獲れました。ゲーゲー吐きながらでしたけど(笑)。だけど、あんまり記憶がないですね。緊張のほうが勝っていたかもしれない。そこからは毎日、海に潜る生活が始まりました。

――三重県鳥羽市は、日本一海女さんが多い町なのだそうですね。

そうですね。全国にもちょこちょこ海女さんがいる街があって、だいぶ減ってはいるんですけど、この鳥羽市と隣の志摩市、「伊勢志摩」エリアの海女さんが日本一多いと言われています。

――そんな鳥羽でも、海女さんになるために都会から来たのは、大野さんが初めてだったんですね。

そうなんです。嫁いできた人は漁業権がもらえるので、そういう方が海女さんを始めた事例はもちろんあるんですけど、縁もゆかりもない、よそからやってきた人がいきなり海女さんになったのは本当に初めてで。全国的に見ても、私が記事を読んだ長崎県壱岐市に続く2番目の事例だったみたいです。

――海女さんは、普段どんな仕事や生活をされているのでしょうか?

朝は7時くらいに海女小屋にみんな集まって、身支度をして、冬だったら火を焚いて、身体を温めて準備をします。海に入り始めるのは、8時半くらいから。私がいる町は1日2本潜るんですけど、1回あたりの時間は、夏だと1時間15分、冬だと1時間10分で、潜れる時間も決まっています。

1本目を潜って10時すぎくらいに上がって、1時間弱、休憩をとります。ごはんを軽く食べて、11時すぎくらいから2本目を入って、12時半くらいに上がって、着替えて、またごはんを食べて。

午後2時からは、その日に獲ったものを計量します。海女さんが獲ったものを1人ずつはかりに載せて「今日は○kg」みたいな。それがだいたい30分以内に終わって、海女としての仕事は終了。

そこからはフリーになるんですけど、みんな5時くらいには夕ごはんを食べて、寝るのは早い人だと夜7時。私もだいたい9時くらいには寝ます。

――体力を使うから、十分寝なくてはいけない?

本当にそうなんです!やっぱり8時間、9時間は寝たいってかんじですね。海女漁が終わってから、休憩しようと思って一回座ってしまうと、日によっては動けないくらい全身が疲れているんです。寝て、ごはんを食べると、次の日には復活するんですけど、想像していた以上に大変でした。

夏は暑いので冷房を入れたくても、夜は切って寝ないと、すぐに身体がだるくなってしまったり、海に入らなければ支障がないことでも気をつけなくてはいけない。ちょっと鼻風邪をひくと、水圧が耳にガッときたりしますし、自分のことをかなり敏感に考えないと、海に潜れなくなってしまいます。

最初はそれがわからなくて、身体は元気なんだけど、海女漁を休まなくてはいけないときもあったので、体調管理はものすごく重要で、それもお仕事のうちですね。

獲るものは、鳥羽はアワビがメインなんですけど、アワビを獲っていい時期は夏だけ。5月から9月14日までという決まりがあります。その後、10月からサザエとナマコが始まって、3月、4月は海藻。季節に応じて獲るものが変わります。

――海女というお仕事が楽しくなってきたのは、いつ頃でした?

鳥羽に来て潜り始めたのは10月だったので、秋はまだいいのですが、12月は寒さが厳しくて。外気温より海のほうがまだ温かいんですけど、頭は冷やされますし、寒いと潜りたくないんです。潜っても集中できないから、すぐに上がってしまったりして、寒いのにどうしても慣れなくて。

先輩海女さんたちは寒くないように対策をしていたので、それを教わってからは寒さに耐えられるようになってきて、ちゃんと集中力が出てきて探せるようになりました。やっぱり回数を重ねることが大事ですね。それでも本当に「楽しい!」「面白い!」と思えるまでは、3年くらいかかりましたね。

――命懸けのお仕事だと思いますが、危険な目に遭ったりはしませんでした?

一応、海のことはきっちり勉強していましたし、先輩海女さんたちから「こういうときは危ない」と聞いていて、常に危険があると思って行動しているので、今のところは大丈夫です。

ただ、春は海藻がすごく伸びるので、それに絡まるのが結構怖いですね。身動きが取れないとか、首に巻かれることはざらにあるので(笑)。

それを無理やりグイッと引きちぎるので、首の筋を痛めたことはあるんですけど、それぐらいですね、怖いのは。あとは一応、気をつけているので大丈夫かな。

――地元の海女さんは、やはり高齢の方が多いのでしょうか?

この町の海女さんの平均年齢は、73歳以上。80代の方もざらにいます。自分の親より上の方が多くて、若くても60歳。40代の私がいちばん若くて「あねさん」と呼ばれています(笑)。

でも、みんな元気で、心底明るくて、ネガティブな人がいないんですよ。海女さんはみんなポジティブなので、それが一緒にいて楽しいところですね。

――海女さんや地元の方々は、東京から来た大野さんをすぐに受け入れてくれました?

それはね…全然ノーでした(笑)。観光客やお客さんはもちろん歓迎されますが、東京から来た人が自分たちの住んでいる地域に住んで、なおかつ海女をする。みんな「いったいどんな変なやつなんだ」「東京の人って話したことない」という雰囲気で、外国人扱いというか、ほとんど宇宙人扱いでした。

こっちから挨拶すれば、挨拶は返してくれるんですけど、適度に距離を保つというか。常に様子を窺われていて、私が町を歩いていると、みんな家の窓からそっと見ている…みたいな(苦笑)。

本当にね、冗談じゃなく、そんなかんじで、最初はすごい不信感を持たれていて「東京のほうがいいでしょ。海女なんてやらないで東京に帰りなさい」「今までの仕事をしていたほうがいいよ。海女なんてできるわけない」と言われていて、全然相手にしてくれない人もいました。

方言も最初の半年間はまったくわからなくて。会話が聞き取れないし、聞いたことのない言葉もたくさんありました。鳥羽は関西寄りなのですが、町によっても違っていて、私が住んでいるのは、かなり方言がきついところで。言葉がまず乱暴ですし、口調も強くて大声でケンカしているように聞こえるので、泣きそうになりました。「もう大人なのに、なんでこんなに毎日怒られているんだろう…」みたいな。

――都会から地方に移住すると、最初にそういう壁があるんですね。挫折しそうになったり、東京に帰ろうと思ったりしませんでした?

めげそうになったりはしましたけど、やっぱりコミュニケーションが増えてくると、お互いの人となりがわかってきましたから。それに海女さんって不思議なんですよ。

海が好きな人は、すぐに好かれるんです。海の話から仲良くなれますし、海女さんの技術は教えてもらえないと聞いていたんですけど、「こういう風に獲れ」「こういう場所に貝がいるから見に行け」とか、いろんな人がいろんなことを教えてくれるようになってきて。ちょっとずつ「受け入れられているのかな」と感じられるようになりました。

あと、私はいつもカメラを持っていて、海女さんたちの写真を撮っていたんです。みんなが漁をしている姿を撮って、それを見せたり、プリントしてあげたら、すごく喜んでもらえて。なので、ひょっとしたら、私にとっては写真を撮ることがコミュニケーションツールになっていたのかもしれないです。

海女さんたちは、取材とかよその人にカメラを向けられるのは嫌がるんですけど、私がカメラを向けると「わしも撮れ」「わしも撮れ」みたいになって、水中に潜っている姿を撮ってあげたりすると、子どもやお孫さんに自慢できるみたいで、そういうことからも受け入れてもらえるようになりました。

最初の3年間は、「向いてないのかな」と思うこともありました。身体が慣れていなかったので厳しい世界だと感じたりもしましたけど、協力隊の任期が3年間だったので、その前に帰ったら恥ずかしいという思いもあって頑張りました。結構みんなに見送られて東京から出てきちゃいましたし(笑)。

――3年間の任期が終わっても、定住しようという思いは変わらなかった?

それはもう完全に決めていました。地域おこし協力隊は、海女以外の仕事もあって、海女漁が年間100日あったとしても、最初は半分ちょっとしか行けない状態だったんです。なので2年くらい経ったときに「私は絶対に定住するので、3年目は本気で海女漁をやらせてください」と役所に頼んだんですね。

そうしないと海女漁でどのくらい稼げるかわからない。海女漁だけでは生活できないとしたら、写真の方で稼がないといけないので、目安をつけたいから他の仕事を減らしてほしい。その代わり自分の得意な写真の仕事をやります、と。役所の人もわかってくれて、海女に専念できるようになりました。

これが大きかったのかもしれません。私ともう1人、地域おこし協力隊で海女を始めた子がいたんですけど、その子は1年半くらいで帰ってしまったんですね。だから私も帰ると思われていたんですけど、「定住する」と宣言して覚悟を決めてやったので、それが海女さんたちに伝わって「あの子はずっといてくれる」と思ってくれたみたいで、本当に信頼してもらえるきっかけになったのかなって思います。

――海は、いつから好きだったのですか?

子どもの頃からずっとですね。泳ぐのが大好きで、父親が千葉県出身だったので、毎年夏は九十九里の海に行っていました。小学生のときは臨海学校で遠泳するのも大好きで、海に入るのが楽しくて仕方がなかったです。ファミコンも持っていなくて、友達の家でやっても全然できなくて、昔から外でばかり遊んでいました。子どもの頃から結構アクティブで、身体を動かすほうが好きでしたね。

あと、『七つの海のティコ』というアニメが好きで、そこに出てくるお父さんが海洋生物学者だったんですよ。「海洋生物学者ってカッコいい!」と思って、そのキーワードに憧れて大学も海洋学部の水産学科というところに進みました(笑)。

――卒業後は、寿司チェーンに就職されたそうですね。

市場に行って世界中の魚を目利きできるかも、と思ったんですよね。ところが、休みがまったくとれなくて。仕事も楽しかったし、給料もボーナスもちゃんともらえて、お金はどんどん増えていくんですけど、全然使えないし、海にも行けない。「これは私の人生じゃない」と考えるようになって、「次は絶対好きことをやらなきゃいけない」と思って、専門学校に通って写真を学びました。

父親がカメラマンだったこともあって、写真は好きでしたし、海が好きだから水中写真かなと思って。仕事もそっちにシフトして、海が見える場所で暮らしたいと決心して、今に至るというかんじですね。

――憧れだった海の近くの暮らしはいかがですか?

夢みたいな生活ですよ。漁業権をもらうにはエリアの町に住まなきゃいけないという決まりがあって、私が住んでいるのは石鏡(いじか)という漁村なんですけど、家の窓から海が見えて、漁港も見えます。海が見えれば、湘南でも葉山でも良かったんですけど、毎日あんなにオシャレだったら疲れるし、今のほうがリアリティがあっていいですね。

家にWi-Fiもありますし、Amazonだってちゃんと翌日に届きます。田舎だから、ちょっとみんなにバカにされたりするんですけど、そういう面では都会と大差ないです。いちばん近いコンビニやスーパーは車で20分走らなきゃいけないんですけど、慣れれば大丈夫(笑)。

海の見える生活が手に入ったことは本当に嬉しくて、海で仕事をすることも完全にできているので、「こんなに簡単に夢が叶っちゃっていいのかな」って思っています。

――本当に理想の暮らしが実現できたんですね。海女さんのやりがいは、どんなことですか?

いちばんは、海女さん自体が1人社長じゃないですけど、誰かにノルマを課せられることもなく、命令されるわけでもなく、自分で考え、自分で思ったようにできることですね。

その代わり責任は全部自分に返ってきますけど、「今日はどこに潜ろう」と計画を立て、作戦も立て、海女さん同士の駆け引きもありますから、そういうことも含めて全部自分で考え、成功して、なおかつ、いっぱい獲れたときに「よし、今日はうまくいった、嬉しい!」と、すごい喜びがあります。

固定給ではないので、自分が努力した分、頑張った分が目に見えて返ってくるのが、海女さんのやりがいですし、楽しい部分ですね。人ではなく、海や自然が相手なので、普通のお仕事とは気の使い方も全然違っていて、自然に委ねるというか、ストレスフリーなのも魅力です。

でもね、海女さんって不思議で、上手な人とそうじゃない人は、ものすごい差が開いちゃうものなんですけど、もしかしたら年配の方は「お金を稼ぐ」って感覚だけでは潜っていないのかもしれません。

海女さんはそれぞれが個人事業主ですが、海女小屋にみんなで集まって、おしゃべりをしながら、その延長線で海に潜って、それだけで楽しいんですよ。「今日はどうだった」「こうだった」と語り合って、獲れなくても、みんな元気に笑っていますし、お金じゃないところの喜びもあるんだろうなって。

1月・2月はオフシーズンなので、海に入れなかったり、海女さん仲間と会えなかったりするんです。その時期は、私もすっごくつまらなくなっちゃうんですよ。「全然充実していない、面白くない」と思って、「行きたい、行きたい」と思わせてくれるのが、海の不思議なところで。獲れても獲れなくても、海に行けば楽しい。それが海女さんをやっている、いちばんの喜びかもしれないですね。

――海女さんだけで生活できるどうかは、その人次第?

間違いなくそうですね。ただ、うちの地域は、年間で潜っている日がとても長いので、特別な人じゃなくても、海女だけで全然食べていけると思います。

――特別な人は、何が違うのでしょう?

それを私も知りたくて!(笑)そういう人は、どこに行っても獲れるんですよ。全然知らない海に行っても獲れますし、動物的な感覚や嗅覚、勘ですかね。実はね…すごく驚いた話があって。

先ほど「海女は頑張った分だけ自分に返ってくる」と言いましたけど、その一方で、頑張るだけではどうしようもない世界もあって。特にアワビを獲るときなんですけど、たとえば、平均していつも2kg、3kgを獲っている海女さんが、いきなり5kg、6kgをドーンと獲るときがあるんです。

「わあ、すごいね!」って話しかけると「今日はおじいちゃんの命日だからな」って。「えっ、どういうこと?」って聞くと「おじいちゃんが今日は獲らせてくれたんだ」と言うんです。「ええーっ、そんなことあるの?」と思っていたんですけど、結構な数の海女さんにそういうことがあるんですよ。

誰かの命日になると大量に獲れることがあって、それを当たり前のように見ていると、自分の頑張りだけとは違う、不思議な力を感じるんです。アワビ漁は難しいので「獲らせてくれる」とみんな言っていますし、アワビに限っては「授かりもの」と呼んでいます。そういう言葉も素敵だなって。

――海や海女さんには、科学だけでは説明できない、神秘的な力がある?

と思います。この町の人は、月命日にはお墓をきれいにしたり、お参りもします。必ず毎日、神棚や仏壇に手を合わせていく、とても信仰深い地域ではあるんですけど、そういうことの積み重ねもあるような気がします。海女漁は命を懸けるものなので、潜る前には必ず魔除けをして、神にもすがるじゃないですけど、「すがれるものがあるなら、すがっておこう」みたいな、そういう世界ですね。

先輩海女さんから「頑張っても獲れるもんじゃないよ」「今日はダメでもいいんだ。明日はきっと獲らせてくれるから」と教えてもらっているので、獲れない日があっても全然悔しくないし、私も力を抜いて生きることができるようになってきました。

それまで私は、自分の基準で人をジャッジしたりしていたんですけど、「この人はこういう人だから、それでいいよね」と受け止めて、人に対しても優しくなれてきたのかなって気がしています。

――海女さんだけでなく、現在もフォトグラファーとして活動されているんですよね。

そうですね。水中写真も撮りますし、鳥羽市の行政の仕事もいただいたりしているので、おかげさまで結構、撮影の仕事がありますね。

――海外でも活躍されていて、2022年11月には南フランスのオクシタニー地域圏で開催された「日本週間」に招かれ、ゲストの1人として海女をテーマとした写真展や講演も行ったそうですね。

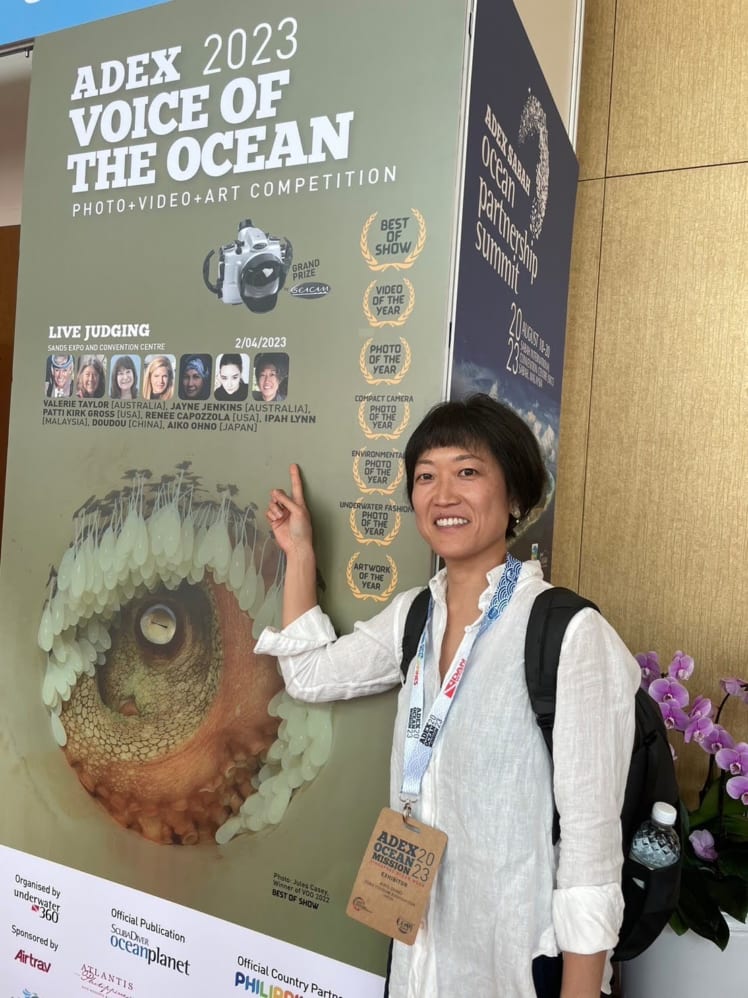

はい。今年の春にはシンガポールも行きましたし、オーストラリアからも依頼をいただいたのですが、それはコロナで行けなくて、作品の展示だけさせてもらったり。カリフォルニアから取材に来られた方もいました。嬉しいですよね。みんなすごく興味のまなざしで食いついてくれますし、日本の文化につながっていることを評価してくれて、日本人以上に興味を持ってくれるのでありがたいです。

――展示や講演では、どんなことを伝えているのですか?

伊勢志摩の海女漁は、2000年以上続いています。今は観光ポスターで見かけるような白い磯着姿ではなく黒のウェットスーツを着ているんですけど、昔の海女さんの写真は残っていても、今の時代の写真はあまりなかったり、日本の海女さんは真珠を獲っているとか、昔のイメージのままだったりするので、私は今の時代の「リアルな海女像」を伝えるべきだと思っているんです。

だから現地に行って講演するときは、インターネットや本を見ればわかるような内容にはあまり触れず、リアルな感情の面とか、実際の暮らしなどについて詳しく伝えるようにしています。

それから、一緒に潜っている高齢の海女さんたちが本当にカッコよくて、みんな素晴らしいので、彼女たちのすごさを伝えられたらいいなと思って、そこはいつも意識していますね。

――海外の人たちの反応はどうですか?

「アメージング!アメージング!」と声をあげて驚いてくれて「いくつなの?」と聞かれて「80歳を超えています」と答えると「えーっ!」となるので、そのリアクション待ってました、みたいな(笑)。

日本人は女性があまり活躍していなくて、大昔から格差があると言われていますよね。でも海女の世界では、女性がスキルを持って、ちゃんと経済活動をしていることを海外の人はすごく評価してくれて。日本人が忘れていたり、あまり重要視していないことにも着目してくれたりしています。

いちばんの問題は、本当は日本国内で。海女さんというのは、海の中の現状がいちばんわかる人ですから、海女さんや漁師さんがいなくなる地域は海もダメになっていくと思うんです。海女人口は減らしてはいけないことなので、最終的にそこにつながればいいかなと考えています。

ですから逆輸入じゃないですけど、海外から「海女さんってすごい」と言われたほうが日本人は気づくのかなと思って、今後は海外での活動にも力を入れていこうと思っています。

――東京から移住して海女さんになって8年。これまでの歩みを振り返っていかがですか?

夢だった生活が実現してラッキーですよね。すごく幸せ者だと思っています。東京の生活が懐かしくなるときもありますが、ないものに憧れても仕方ないので、好きなことを大事にしていきたいです。

だけど…実をいうとプレッシャーもあって。私は海女後継者として入ってきてしまったので、やっぱりすごく期待されるわけですよ。「あいつは何かやってくれるんじゃないか」とか(笑)。

それがたまに重荷に感じることもありますけど、最近は、ただただ好きだから海女をしている、写真を撮っている、そう考えるようにしているので、楽しい気持ちのほうが圧倒的に大きいですね。

――夢を実現できたのは、ご自身のどんな強みが生かされたと思います?

ひとつ特技があるとしたら、順応しやすいんですよね。いきなり都会から田舎に来て、そこで挫折する人がほとんどなんですけど、私はそれがわりと得意で、変化が楽しめちゃうタイプなんです。

たとえば、こっちに来たら携帯の電波の入りが悪くて、誰とも話せなくて、孤独を感じてしまう人もいるみたいですけど、だったら海辺で電波を拾って話せばいいし、ないならないなりにお手紙を書いてみたり、私はどんなところでも楽しめるほうなんです。それがたぶん良かったのかなって。

東京は何でもあるじゃないですか。それを基準にしたら、今いるところは、もしかしたら全部下かもしれないけれど、そういう比較は絶対にしないほうがいいと思って、違いを楽しむようにしています。

――好きなことや、やりたいことがあっても、行動に移せない人もたくさんいると思います。何かアドバイスをいただけますか?

やるしかないですよね。やらないと、何が良いのか悪いのかもわからないし、自分に足りないものや強みにも気づくことができません。大変ですけど、飛び込んでしまえば、何とかなるような気がします。私はそれで失敗もしていますけど、そうじゃなければ、今の生活もなかったのかなって。

たぶん、みんな自分に言い訳をしたり、ストッパーをかけちゃうと思うんですよ。「もうトシだから」とか。私はいまだに「年齢は関係ない」と思っていて。特にこっちに来てからは、それこそ若手の位置にいますから、年齢で考えるのは良くないなって思います。

好きなら飛び込んでみる。年齢なんて関係ない。たとえ失敗しても、本当に思いがあれば、きっと周りが助けてくれます。やらないでくすぶっているよりは、やっちゃったほうがいいと思います。

――この記事を読んで「海女さんになりたい」と思った人は、どうするとなれるでしょうか?

漁業権の問題があるので、それについてはアドバイスできないんですけど、それこそ本当に思いがあるなら、たとえば漁協に直接連絡すれば「うちは無理だけど、ここの地区なら可能性ありますよ」と情報を得られたりします。「わかりました。現地に行ってみます」ってことになれば、そこに住んでいる漁師さんや海女さんを紹介してもらって、仲良くなって本気が伝われば、「やってみれば」と言ってもらえたりすることもあるかもしれません。

気持ち次第で、周りが動いてくれる可能性はあります。海女さんは今日明日になれるものではないですけど、1年後とかだったら、チャンスが出てくるかもしれません。なんとか頑張って情報を集めて、自分の気持ちを伝えてほしいですね。そういう子がいたら、私も手伝いたいです。

――伊勢志摩の海女さんは、昭和40年代は4000人だったのが、2018年の調査では600人。このままでは途絶えてしまうとも言われているようですね。

その通りです。どんどん減っていて、鳥羽市はまだ大丈夫なんですけど、隣の志摩市は海の資源がなくなってきている状況もあって海女を廃業せざるを得ない人もいて、海女さんの数が激減しています。どこもかしこも後継者不足なので、本当は若い人に来てほしいんでしょうけど、受け入れる側もその方法がわからないのかもしれません。だからこそ、あきらめず、まずは気持ちを伝えてほしいですね。

――今後の夢や目標は?

私は今、先輩海女さんたちから学べることはすべて吸収しているので、それを伝えていかなきゃいけないと思っています。大事なことは地域を超えて海女仲間とか全国の海女さんたちと共有していくべきだと思うので、今、海女をしている若い世代や同じ世代の人たちと、今まで行政主体でやっていたものを、これからは海女さん主体で、30代から50代の次の世代を担う海女さんたちと自らアクションを起こす団体みたいなものをつくって、しっかり残していきたいです。

自分自身も、安全にいつまでも海女を続けられるように、どうしたらいいのかってことを、自然のことも含めて、これからも考えていきたいなと思っています。

――大野さんも、80歳になっても潜っていたいですか?

潜りたいですけど…できますかね(笑)。以前は潜れると軽く考えていたんですけど、海女を続けているうちに、おばあちゃんみたいな先輩海女さんたちがすごすぎて、ますます鉄人に見えてきたので、最近は「自分にできるのかな」と思うようになってきちゃいました。

だから最近は、元気な海女さんたちが普段食べているものを見ているんですよ。「そうか!これを食べればいいのか」とか、そういうものを積極的に取り入れて真似していこうかなと。

あと、海女さんたちのポジティブさですね。そういうところも見習っていけば、私も80歳になってもバリバリ潜っていられるかもしれないですね。できるものなら、ずっと海女を続けたいです!

――本日はありがとうございました。今後のご活躍も楽しみにしています!

\ 最新情報が届きます! /

あわせて読みたい

新着コンテンツ

この記事を編集した人

タニタ・シュンタロウ

求人メディアの編集者を経て、フリーランスとして活動中。著書に『スローワーク、はじめました。』(主婦と生活社)など。