【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい

2024.02.20

仕事・働き方

2020.07.29

新納一哉(にいのう・かずや)

「TYPE-MOON studio BB」スタジオディレクター。パックスソフトニカ、アトラス、イメージエポック、スクウェア・エニックスでゲーム制作に携わり、数々の人気作を世に送り出す。2019年にスクウェア・エニックスを退社後、ゲームブランド「TYPE-MOON」に参加し、その新設スタジオ「TYPE-MOON studio BB」のスタジオディレクターに就任。

「studio BB」公式ウェブサイト

――いまや日本有数のゲームクリエーターである新納さんですが、最初に「ゲームをつくりたい」と思ったきっかけは何でしょうか?

小さいころから、絵を描くのが好きだったんです。幼稚園のころから夢中で描き続けていました。そんな僕がゲームに初めて出会ったのが、小学2~3年生の時です。ファミリーコンピュータ(ファミコン)が発売されて、画面のドット絵をすごく気に入ったんです。

特に、あるゲームの取扱説明書に描かれていたドット絵が、とてもカッコ良くて…。「自分でも描いてみたい」というスイッチが入ったんでしょうね。見よう見まねで方眼紙に書き写しました。僕の最初のクリエイティブです。

新納さんのドット絵への愛情はすさまじく、現在も「studio BB」のウェブサイトにはドット絵が大きく登場している。

© TYPE-MOON / studio BB

どんどんエスカレートして、ドット絵を描きまくっていました。1mm方眼紙を毎月のように何十枚も使って、一つひとつのマスをペンで塗りつぶすんです(笑)

はじめのうちは好きなゲームの画面を丸々コピーしていましたが、次第にキャラクターのポーズを変えてみたり、木やブロックの形を変えてみたり、コインや残機といった数値を描き込んだり…。

「自分のゲームならこうしたいな」「こんなゲームが動くといいな」と、想像を膨らませるようになりました。

――本格的にゲームのプログラミングにチャレンジしたのはいつごろでしょうか。

小学4年生の時です。ポケットコンピュータ(ポケコン)という、簡単なプログラミングができる小型コンピュータを使いました。

右も左も分からず手探り状態のプログラミングでしたが、「自分の作ったドット絵を画面に出してみたい!」という一念で、何とか形にしたのを覚えています。

ポケットコンピュータ「SHARP PC-1350」。新納さんがはじめてゲームを完成させたときの機種。

――すごいですね。そんなに早くから、ゲームづくりをされていたとは!

できばえは良くなかったんですけどね(笑)

はじめて完成させたのはスゴロクゲームです。ボタンを押すとランダムに数字が出て、出た数だけコマを進めることができる。友達と二人交代でコマを進めて、先にゴールについたほうが勝ち。

本当にただそれだけ。面白くもなんともないスゴロクゲームだったんです。小学校に、パソコンに詳しい先生がいたので意気揚々と見せてみたら「これの何が面白いの?」ってバッサリ。そんな、第一作でした。

――子どもながらに、相当悔しかったのではないでしょうか。

悔しかったですよ。「なら市販されているスゴロクゲームはどうなんだ」と見比べてみました。

すると、市販のものはやはり面白い。

コマには思わず進めたくなるような絵が描かれていますし、色とりどりのマスにさまざまなイベントやアクシデントがあって、続けたいという意欲が沸いてくる。

一方、自分のゲームは確かにクソゲーだと認めざるを得なくて…。

これをきっかけに僕はゲームを「どうやったらこんなゲームを作れるのか」と、作り手の目線で見るようになったのだと思います。

次はもっと、いいものを作りたい。

やる気に火が点きました。

――好きなことをとことん突き詰める少年時代だったのですね。

――初職では、ゲームのグラフィックデザイナーだったとうかがいました。

そうです。パックスソフトニカという会社に就職しました。任天堂から発売されたRPG『MOTHER』などの開発会社です。

最初に手がけたのは、『とっとこハム太郎』のゲームのドットを打つ仕事です。ハム太郎のありとあらゆる動きをひたすら地道にドットで打ち込んでいくんです。このシリーズは「1」から「3」まで出たんですけど、全作携わりました。

「大変な仕事じゃないか?」って聞かれることもあるんですけど、僕はまったくそう感じなくて。子どものころからあこがれていた仕事に就けて、楽しくやり込んでいました。

ドットさえ打てるなら、いつまでもやる気になれる。気づいたら朝になっている、というのもしょっちゅうでした。

――はじめはデザインの仕事をされていましたが、やがて株式会社アトラスに移籍し、企画やディレクションを手がけられるようになります。転機は、どこにあったのでしょうか。

ドット絵を楽しく描かせていただいていましたが、次第に「どんな絵を描くか決める立場で仕事をしたい」という意欲が湧いてきたんです。

そこで企画書を書くようになった結果、アトラスでチャンスをいただけたのが『超執刀 カドゥケウス』です。無我夢中で取り組み、おかげさまで海外を中心に高い評価を得られました。

さらに、その経験や教訓を活かして取り組んだのが『世界樹の迷宮』です。「僕のようなゲーム好きの気持ちをくみ取ったゲームにしよう」と思って制作したら、想像以上に幅広い方に興味を持っていただくことができました。

(画像左)『超執刀 カドゥケウス』――2005年発売。ニンテンドーDS用、SF外科アクションゲーム。タッチペンをメスに見立てて手術を行う斬新なゲーム性が、海外を中心に高い評価を得た。

(画像右)『世界樹の迷宮』――2007年発売。ニンテンドーDS用、3DダンジョンRPGゲーム。タッチペンを使い、迷宮のマップを画面に直接書き込んでいけるのがユニークだった。幅広い世代から人気を博し、10年以上に渡るロングセラーシリーズとなった。

――ゲーム全体をデザインしていくにあたり、特にこだわっているポイントは何でしょうか?

「さわったとき、続けたくなるかどうか」です。

僕自身がゲームで遊ぶとき、「すごく手がこんでるけどすぐに飽きてしまうゲーム」と「すごくショボいんだけどずっとやってしまうゲーム」に出会うことが、しばしばありまして…。

僕は後者が作りたいんです。ずっとやってしまうゲームを作りたい。そういうゲームしか作りたくないんです。

そこで僕が大切にしているのは、ユーザーのみなさんにどういう体験をしてもらうのかを真剣に考えることです。

例えば、ダンジョンを歩いていて「危ない!敵が出てきた!」となって、不意打ちで大ダメージを食らって、死にそうになりながら辛うじて乗り越えて、お金や素材といった報酬を手にして。ああ助かった、何とかなったとホッと息をつき、街に帰っていく…。面白かった、楽しかった、次に行こう、となる。こういった「体験」です。

筆者が10年以上前に遊んだ 『世界樹の迷宮』。夢中になって遊びすぎてタッチペンが折れたのもいい思い出(実話)

――確かに、新納さんのゲームはそうした、心を動かされる「体験」が本当に多いです。敵を倒して爽快な気持ちになったり、一転してギリギリまで追い詰められたり、戦い方をどっぷり考えたり…。

ここが欠けてしまうと、どんなに見た目や見栄えを整えても、きれいなだけで面白くないゲームになってしまうんです。

ゲームをつくるための時間は常に限られています。だからこそ、本当に大切なところを徹底的にこだわりたい。いまでも、一度作ってテストプレイをしては、改善点を作り直し――といった地道な調整は、十分な時間をかけて行うようにしています。

――イメージエポックに移籍後は、ゲームブランド「TYPE-MOON」と協同で『Fate/EXTRA』の制作に着手されることとなります。

自分の手でゲームを作るようになって、新たに「やってみたい」と思ったのが、TYPE-MOONと一緒にゲームを作ることでした。

もともとTYPE-MOONのゲーム『月姫』が大好きな人間だったので、原作者の方々といっしょにゲームを作りたいという気持ちがありました。

TYPE-MOON(タイプムーン)は、同人サークルをルーツとする有限会社ノーツのゲームブランド。 『月姫』シリーズ、『Fate』シリーズなど、魅力的な世界観を備えた数々の作品を生み出し、現在も多くのファンを持つ。近年はスマートフォンアプリ『Fate/Grand Order』も話題。(画像は公式ウェブサイトより引用)

©TYPE-MOON

――実現されたのがすごいです。どのようなきっかけで、コラボレーションをすることになったのでしょうか?

よく聞かれるのですけど、特別なことは何もしていないんですよ。

アトラス在籍時代からアタックはかけていたのですが、はじめの何回かは断られてしまったんです。「自社のゲーム開発でいっぱいいっぱいだからゴメンなさい」といったお返事でした。そこで、考え方を変えました。TYPE-MOONは「とにかく面白いものが好きな会社」だと感じていたので、面白い話を持ち込めば聞いてもらえるのではないかと考え、「これを見てください」と企画書を作成して持ち込んでみました。

そうしたら興味を持っていただき、一緒に『Fate/EXTRA』を作ることになったんです。

コラボレーションというと、どうしてもビジネス上の枠組みとか、金銭的メリットといったところに視点が向きがちなイメージがありますが、そうではなくただただ僕がやりたいものを持ち込んだのが、うまくいったんです。

『Fate/EXTRA』――2010年発売のロールプレイングゲーム。TYPE-MOONのビジュアルノベルゲーム『Fate/stay night』の設定を踏襲しつつも、「近未来SF」「赤いセイバー」など、大胆なアレンジも加えられ、『Fate』シリーズの世界観にさらなる広がりをもたらした。続編の『Fate/EXTRA CCC』も、新キャラクター「BB」を中心とした物語がファンの心をつかんだ。

ⒸTYPE-MOON ⒸMarvelous Entertainment Inc.

――正面からぶつかったのが、いい結果につながったのですね。

意外かもしれませんが、ゲーム業界って、「やりたい」と思ったことに「いや無理でしょ」と、自分でフタをしてしまう人が少なくありません。

でも、自分のやりたいことを「やりたいです」と具体的に言う方が、うまく行くことが多いんです。逆に搦め手というか、枠組みやメリットで説得しようとすると、相手に「よく分からないけど何がしたいの?」と言われて失敗する。

いまでもその考えは変わらなくて、この年になるといろいろなことを考えちゃうんですけど、なるべく直球になるように、変なカーブなどがかからないようにと、ずっと考えています。

――その後、新納さんはゲーム業界指折りの大企業「スクウェア・エニックス」に移籍。 『ファイナルファンタジーXIV』 開発に参加されたほか、ディレクターとして『ドラゴンクエストビルダーズ』『ドラゴンクエストビルダーズ2』を制作。これらもまた好評を博し、話題を呼びました。

『ファイナルファンタジーXIV』――2010年サービス開始。ファイナルファンタジーの第14作目で、世界中のプレイヤーとオンラインでつながれるMMORPG。いくつか紆余曲折があったものの、いまでは多数のユーザーに愛される人気MMORPGの一つとなっている。

『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』――2016年発売。魔物に支配されて荒れ果てた世界「アレフガルド」を復興させるため、“ブロック”を積み上げて町やお城を組み立てていく「ブロックメイクRPG」。国民的RPG『ドラゴンクエスト』シリーズに新しい切り口を加え、ファンの喝采を得た。続編『ドラゴンクエストビルダーズ2』も発売されている。

――率直に申し上げて、ゲームクリエーターとして大成功を収められたのではないかと思います。

にも関わらず、2019年8月、スクウェア・エニックスから離れて「studio BB」を立ち上げるに至りました。果たして、転機はどこにあったのでしょうか?

『ドラゴンクエストビルダーズ』『ドラゴンクエストビルダーズ2』と、自由に作らせてもらったのは嬉しかったのですが、実はスピード的に少し不満もあって…。

「スクウェア・エニックスという大きな組織では、自分の思う速度で走れないのではないか?」という焦りのような気持ちが出てきてしまったんです。

その後の作品についても、やはり「大きな組織ならでは」の解決しなければいけない問題が多いようでした。

「やらせてあげるから、次の立ち上げは少しゆっくりやりなよ」というような、甘い誘惑も…。自分にとって楽な展開になりそうで、焦ってしまったんです。

――「楽な展開」になるのは一見、良いことのように思えますが…。

一見、そうなんですけどね…。

僕はこれまで「しんどい」「つらい」「でもやりたい」と思う仕事を選んで、なんとか完成させて、実力をつけて、だからもっと新しいことをやりたくなって――、そうすることでどんどん続けてこられたと思っています。

人生の時間は限られていますから、前に進めずに足踏みをするやり方は、僕には合わないかもしれないと思いました。

本来、1本作りながら次の1本を考え始めるような性格なんです。いまの作品が完成したら、明日にでも新しい「しんどい」現場に放り込まれたほうが、自分の人生は楽しいのだろうと思っています。

――『ドラゴンクエストビルダーズ2』の制作中も、次への構想をされていたのでしょうか。

そうです。開発終了後すぐに、スクウェア・エニックス内で、TYPE-MOONと共同制作する企画を提案していました。「面白そう」とは思ってもらえたのですが、会社としての状況もあってすぐには始められず、実現には長い時間がかかりそうだということでした。

しかし、どうしても諦めきれなかった。やりたい気持ちに、ウソをつきたくなかった。

本当に心から作りたいゲームだったんです。悩みに悩んで、TYPE-MOON代表の武内さんに相談を持ちかけたところ「やりたいことがあるなら、うちでやろう」と声をかけていただきました。

――それが「TYPE-MOON studio BB」立ち上げの契機だったのですね。「やろう」と決意した時、お気持ちはいかがでしたか?

そうですね…。スクウェア・エニックスは、非常に恵まれた環境であるのは間違いありません。人数も時間も設備も、十二分に担保されている。なのに、そんな環境を自ら捨てて、またしんどいところに行くんだ…、そう思ったら…。

――思ったら…?

嬉しくなりました(笑)

――さすが新納さんです。

――さまざまなチームをご経験されたいま、「studio BB」ではどんなチームを作りたいと考えておられますか?

現在、「studio BB」では7名のスタッフで開発を進めています。

人を採用するにあたっては、「仕事を存分にしたい」というモチベーションに溢れる人に来てもらうことを目指しました。心置きなく仕事をしたいのに、さまざまな組織的な事情があってできず、もどかしい気持ちを抱えてきた人たちです。

僕はこのスタジオを、開発者の「楽園」にできたらなあと思っています。やりたいことをやり抜く満足度を存分に感じられる場所にしたい。「やり抜いていいよ」と、後押しできるようにしたい。そう考えています。

…ただ、実は、新型コロナウイルス感染拡大で僕たちもリモートワーク中心になって、この話をみんなにする機会が持てていないんですけどね(苦笑) どこかで、みんなとしっかり話をしたいですね。

新型コロナの影響で、できたばかりの仕事場にはあまり備品がない。「リモートワークでもやる気になって頑張ってくれるスタッフばかりで、心から感謝しています」とは新納さんの弁。

――「楽園」。スタッフのみなさんは、どのような情熱をもって開発に臨まれているのでしょう?

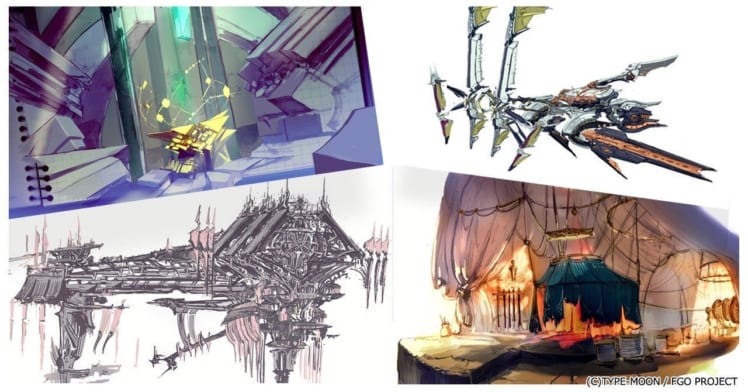

例えば、アートディレクターの竹之内佳和は、背景のグラフィックにこだわりを持っていて、「ヘンな建物」「ウソっぽい建物」をものすごく嫌います。リアルであればいいと言いたいわけじゃなくて、ファンタジーでウソをつくにもルールがあるという考えです。

もっともゲームに合っていて、いちばん説得力があって、それでいて見た目にも最高のものを作らないと納得しない。何十回もやり直しをする。グラフィックにふれたとき、それが「ゲームとして正しい」と思えるかどうかの手ざわりに心血を注いでいるんですね。

竹之内さんのアートの数々。いま開発中の新作では「プレイヤーの拠点をもう少し小さくしたいんです」という一言で、かなり大幅な作り直しがあった模様。新納さんは「大変しんどい思いをしましたが、確かに直したほうがしっくりきました」と納得顔だ。

竹之内が美術面でのこだわりを見せる一方、アートデザイナーの桧原くろこはTYPE-MOONの大ファンで、「TYPE-MOON的にアリかどうか」にどこまでもこだわっています。

TYPE-MOONにはこれまで長い時間をかけて創りあげてきた世界観があり、そこに魅了されているファンが大勢います。期待を裏切ってしまうものを作るわけにはいきません。「studio BB」としても大事にしたい部分ですから、桧原の熱意は大きな力となっています。

「studio BB」公式noteによると、桧原さんにとってTYPE-MOONとは「これが終わったら先の人生、何を楽しんだらいいか分からないランキングNo.1」とのこと。

――みなさんの熱い気持ちを感じます。まずは『Fate/EXTRA』のリメイクに携わるとのこと。ますます期待せずにはいられません。

これまでの頑張りのかいがあって、いま、やっと開発の大きな一区切りを迎えました。ひと山を越えてホッとしているところです。

『Fate/EXTRA Record(仮称)』――Fateシリーズ初のRPG『Fate/EXTRA』のリメイク作。2020年7月22日、『Fate/EXTRA』の発売10周年記念動画で電撃発表された。現在、鋭意開発中。

ゲームって、どんなものを作るのかを決めるのに、もっとも時間がかかるんです。次に、それは本当に作れるものなのかを検討する時期が続きます。さらに、最後まで作りきれるのかテストを重ねます。こうした山々を乗り越えてようやく「では、作っていきましょう」となるんです。

最新作は「これなら最後まで作れるんじゃないか」という段階を迎えました。今後より一層、熱意に燃えながら全員で走り続けていきます。

――完成がいまから楽しみです! 最後に、ファンのみなさまにメッセージをお願いします。

僕たち「studio BB」が挑戦する姿を、やっとみなさんにお見せできるようになりました。スタッフ全員のモチベーションを結集して創りあげた作品を、もうすぐみなさんにお届けできるはずです。ご期待ください。

――ありがとうございました。

\ 「studio BB」最新情報はこちら! /

\ 「やる気ラボ」公式twitter /

あわせて読みたい

新着コンテンツ

この記事を編集した人

川崎 健輔

1987年生まれ。教育業界のWeb編集者です。2歳息子の育児、奮闘中。小学生時代はゲームボーイと受験勉強ばかりやっていました。最近はリモートワークが続いているので甚平を仕事着にして頑張っています。バームロールを与えられると鳴きます。

(Twitter ▶ @kwskknsk)