【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい

2024.02.20

生活・趣味

2023.05.25

この記事を書いた人

牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。

この語りあいの場は「カタリ場」と呼ばれます。2020年度には、益田市内13小学校、8中学校、3高等学校で実施され、222名(延べ293名)の地域の大人と604人の中高生、56名(延べ169名)の卒業前の高校生と416名の小学生、総計1298名(延べ1369名)が「カタリ場」に参加しています。実数で、実に市民の約3パーセントが参加したことになります。

この「カタリ場」は、「高校カタリ場」「中学校カタリ場」「小学校カタリ場」からなっています。「高校カタリ場」は高校生と益田のおとなが、「中学校カタリ場」は中学生と地域のおとなが、そして「小学校カタリ場」は小学生と高校生が、それぞれ1対1で語りあうことを基本としています。

同じおとなでも、高校生の相手となるおとなと中学生の相手となるおとなが「益田の」「地域の」と使い分けられていることに気がつかれたでしょうか。そこには違いがあるのです。

高校は基本的に学区が広く、小中学校の学区を越えたところから生徒が通っています。なかには益田市外から通っている生徒もいます。ですから、益田市の事業として行う場合にも、益田市全域のおとながかかわることになっています。ということは、中学生の相手となるおとなは基本的に学区内の地域のおとなとなることは、わかりやすい話なのではないかと思います。

しかも、このようなおとなの範囲を決めていることそのものが、益田市の「ひとが育つまち」づくりと密接なかかわりがあります。このことは、追々わかっていただけるのではないかと思います。いまは、話を進めましょう。

次に、子どもたちの話し相手になってくれるのは、市内や地域のおとなや高校生です。親や教師といういわば上下の関係でも、友だちという横の関係でもなくて、少し年上で、人生経験もある、それでいて自分たちを上から目線で見るでもない、いわば「ナナメ」の関係をつくることができる、そういう人たちと1対1で語りあうのです。

このことは、初めて会う人だからこそ、気兼ねなく、そして誰か友だちや親・教師など親しい人に聞かれることなく、自分のことをお互いに語りあうことができるための条件でもあります。(【図1】参照)

初対面で「ナナメ」の関係だからこそ、お互いを尊重しあって、相手を受け止めながら自分の話ができる、そういう関係づくりが行われているのです。

ここまで読んで、あれ?っと思う人もいるかもしれません。NPO法人カタリバの取り組みに似ているのではないか、と。そうです。益田市はこの取り組みを始めるにあたって、NPOカタリバの支援を受け、その後、事業を展開するにあたって「益田版カタリ場」という名称を使うことを認めてもらっているのです。

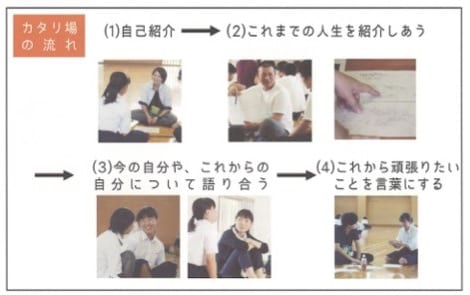

この取り組みは、子どもたちが人生の先輩たちと語りあうことで、自分の人生を考えるきっかけをつくることを目的として行われています。その流れは【図2】のとおりです。

なぜ、このような取り組みを始めることになったのでしょうか。そこには、益田市が抱える全国共通の問題、そう、人口減少があります。

益田市は、平成の当時、全国的に進められていた市町村合併(平成の大合併)の例に漏れず、2004年に周辺の旧匹見町と旧美都町を合併して、島根県一の面積を持つ広大な自治体となりました。益田市の面積は東京23区よりも広い733.2平方キロメートル(ちなみに東京23区の総面積は627.6平方キロメートルです)、そこに20地区(旧村単位)、約4万6000人が暮らしています。

地元の人々は、益田は日本社会の縮図だといいます。人口4万6000名のうち、1万3000名が中心市街地の1地区に住み、そこには大方の地方都市にあるものはすべてある。コンビニもあれば、ファーストフードのチェーン店もある。いわば都市型の生活を享受できる地区です。

その反面で、合併した地区では、人口200人、郵便局も小学校もない典型的な限界集落となっているところもある。益田市一市に都市から限界集落まですべてが存在している、というのです。現在、20地区のうち3地区が市街地、17地区が中山間村で、全市域の70パーセントが中山間部なのです。

確かに益田市は、いまでは「過疎」という言葉の誕生したところでもあるのです。合併した旧匹見町がもともとその言葉の発祥の地だといわれます。日本語には「過密」という言葉はありましたが、「過疎」という言葉はありませんでした。「疎」という言葉はもともとあったようで、少ない、スカスカ、という意味でした。

日本の高度経済成長の時代、北は北海道の炭鉱地帯から東北・北陸・中国・四国そして南は九州まで全国から、東京を中心とする京浜から中京を通って阪神へと至る太平洋の大都市(これを、太平洋ベルト地帯と呼びました)へと多くの人たちが集中して、過密問題を引き起こします。それに対して、人々を送り出した地域では、人がどんどん減っていってしまい、存続の危機に直面したのです。

この窮状を訴えるために、旧匹見町の当時の町長・大谷武嘉さんが1960年代初めに国会で初めて「過疎」という言葉を使って、全国的な支援を求め、国の経済審議会が1966年に中間報告でこの言葉を用いたことで、全国的に広がったとされます。その背景には、たとえば次のような事情がありました。

1963年の豪雪で、旧匹見町は4.4メートルもの積雪に襲われ、7月になっても雪が溶けず、農業が壊滅的な被害を受けるとともに、集落が1か月以上も孤立し、音信不通になるなどの影響が出たのです。それを受けて、60年代に住民が集落を捨てて一地区に集住する動きが出て、多くの集落が消滅してしまったのです。

このような益田市では、地元に大学がないことなどもあって、多くの子どもたちは高校を終えると、地元を離れ、いったん離れると帰ってこない、というどこの過疎自治体にも共通する問題を抱えていました。でも、これを「問題」ととらえることそのものが、問題なのかも知れません。

なぜなら、出て行った若者が帰ってこないことが問題だといわれても、若者にしてみれば、帰ろうと思えないようなふるさとであることそのものが問題だからです。

しかし、益田市に限らず、島根県全体、いえ、日本のいわゆる過疎地域にある自治体では、これを「問題」とみなして、さまざまな取り組みを行ってきましたし、いまでも行っています。

たとえば、学校で「ふるさと教育」の時間を設けて、子どもたちにふるさとのことを教え、誇りを持たせようとする取り組みは各地で行われています。それでも、多くの自治体で、出て行った若者たちが帰ってくるという事例は、それほど多くはありません。これは、私の学生が行った卒業研究での調査でも明らかにされています。各地で、「ふるさと科」のような学校または自治体独自の科目を設定して、地元のことを子どもたちに学ばせているのですが、それが、子どもたちが地元に定着したり、Uターンしたりすることに結びついてはいないのです。

これを、私は「おとなの事情」と呼んでいます。

たとえば、全国的に有名になった同じ島根県の隠岐島前高校の「高校魅力化」「地域魅力化」の取り組みがあります。この取り組みの結果、全国から「島留学」の子どもたちや子どもとともに移住してくる家族が増え、高校も存続するとともに、地域活性化も進展するという成果を出し、現在も、進化を続けています。そして、この取り組みに学んで、各地で地域魅力化の実践が行われています。しかし、いくつかの特別な事例を除いて、あまりうまく進んではいないのが実情のようです。

その原因の一つは、魅力化の行政担当部署がたとえば地域振興課や産業部などの経済的な部署となっていて、そこでは子どもや若者たちを使ってまちおこしをすれば効果があるという思い込みがあるということです。そのような取り組みでは、子どもや若者たちは、自分は道具なのかと直感的に受け止めて、地域への愛着を失ってしまいます。

また、域外からの「留学」を受け入れ、まちおこしなどに関心の強い「よそ」の高校生を活用することも、地元の子どもたちのやる気を失わせてしまうことにつながります。「よそ者」ばかりがちやほやされて、地元の自分たちは大事にされていないと感じてしまうのです。「おとなの事情」に対して「子どもの感情」がずれ、また反発するのです。

益田市も、さまざまな取り組みを続けてきましたが、成果が挙がらないまま、人口減ばかりが進んでしまうという事態に変わりはありませんでした。

そのような折、関係者の心にある疑問が浮かんだのです。「ふるさと教育」で教えられている内容は、地元の産業や自然そして歴史など、子どもたちにとっては「外」つまり他人事のものが中心なのです。そして、中学校などで行われている「キャリア教育」も、職業調べや職業体験など、強いていえば「職業キャリア教育」であって、本来の「キャリア」つまり人生を考えることに結びついてはいないのではないか、ということです。中学校教師の経験のある知人は、こういいます。

「学校でキャリア教育をやるでしょ。でね、子どもたちに図書館に行って、職業を調べろ、っていうんですよ。そうすると、子どもたちは図書館に行って、職業に関する本を調べるんですが、そこにはカタカナ言葉のきらびやかな職業がたくさん載っている。なんとかクリエータとか、なんとかエンジニア、なんとかプロデューサとかね。全部、益田にはないものばかりです。そういうものを子どもが調べて、学校に帰ってきて、将来こういうものになりたい、っていうんです。ということは、キャリア教育をすると、子どもたちは東京や大阪など大都市に憧れるように仕向けてしまう。これはおかしなことじゃないか、ということになったんです。」

でも、子どもたちに地元のために残れとはいえません。子どもたちがやりたい仕事があり、歩みたい人生があって、それが地元を離れることで実現するのであれば、そうすべきです。誰も、子どもたちに地元のために自分の夢を諦めろ、とはいえないはずです。

「ふるさと教育」でふるさとを知れ、できれば残れといっておきながら、「キャリア教育」でふるさとから出て行け、といってしまう。ちぐはぐではないか、と関係者が受け止めたのです。

そのとき、彼らにショックを与えたのが、子どもたちの「益田には何もない」という発言でした。

あんなにふるさとのことを教えているのに、「何もない」とは一体どういうことなのか。もしかしたら「ふるさと教育」で、子どもたちは益田には何もないと感じてしまっているのではないか。だから、「キャリア教育」で、自分が経験もしたこともないような職業に憧れて、深い理由も持たないで、ふるさとから出て行こうとするのではないか。だとしたら、子どもたちにとっても、これまでの教育は失敗していたのではないか。彼ら自身が自分のことを深くとらえず、自分の将来を深く考えもせず、ただ、何もないから、と地元を離れていこうとしてしまう。

つまり積極的に地元を離れるのではなくて、どちらかといえば、外の方がよさそうだから、というようないわば消去法で、自分のふるさとが消されてしまっている。それは、子どもたちにとっても不幸なことなのではないか。そう関係者に受け止められたのです。

では、何が足りないのか。ふるさとの魅力を伝え、自分の人生を考えさせようとしてきた「ふるさと教育」と「キャリア教育」が、子どもにとっては逆に作用してしまい、「何もない」と思わせてしまっている。そのことをとらえ返すと何がいえるのか。

そこから導かれた思いが、ふるさとを他人事にしない、自分事にするということです。つまり、子ども自身がふるさとから大事にされていないと感じているのではないか、というおとなたちの内省だったのです。子ども自身がふるさとのおとなから大事にされていると思えないまま、ふるさとの「外」のことを教えても、何の魅力にもならないし、ましてや職業を調べさせても、自分がきちんと位置づいていないこのふるさとで、それが自分の人生を考えることにはならない。そうおとなたちが思い至ったのです。

このことは、「益田版カタリ場」が始められてからとられた子どもへのアンケート調査によっても裏づけられています。「カタリ場」に参加する前の子どもたちは、42パーセントが気軽に話ができるおとなは地域にいないと答え、53パーセントが益田市には魅力的なおとながいないと答えていたのです。

おとなこそが子どもたちから問われている。そう受け止めた関係者が始めたのが、おとなの生き様を子どもたちに語ってみせること。子どもたちと真剣に向きあって、おとなが子どもに対して、君たちを真正面から受け止めているよ、とメッセージを発すること。そういうことが必要ではないか、と問い、それをやってみることでした。「まちとはひとなのだ」ということが意識されたのでした。

(次回につづく)

\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/

\ 最新情報が届きます! /

牧野先生の記事を、もっと読む

連載:子どもの未来のコンパス

#1 Withコロナがもたらす新しい自由

#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由

#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤

#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」

#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶

#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校

#7 Withコロナが暴く学校の慣性力

#8 Withコロナが問う慣性力の構造

#9 Withコロナが暴く社会の底抜け

#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為

#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢

#12 Withコロナが予感させる不穏な未来

#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係

#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ

#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?

#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み

#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ

#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体

#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ

#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの

#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ

#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗

#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1

#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5

#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2

連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ

#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る

#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく

#3 子どもの教育をめぐる動き

#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”

#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと

#6 「学び」を通して主役になる

新着コンテンツ