【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい

2024.02.20

子育て・教育

2021.04.12

この記事を書いた人

牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。

これまで述べてきたような社会の転換期にあって、子どもたちのことを考えると、やはり、彼らが自立していけるように支援する態勢をつくっていかなければいけないと思います。

その基本は、子どもたちがきちんと「ことば」を使って、人と話ができて、わかってもらえた、受け入れてもらえたという気持ちを持てること、つまり、自分にもこの社会に居場所があるのだと思えるようにしておくことなのではないでしょうか。

子ども自身が、話せばわかってもらえるという関係をおとなとの間につくって、自己肯定感を高めることができる対人関係に入ることができる、ということが大事なのではないかと思います。

以前、貧困の話をしましたが、私たちがかかわっている都内の調査があって、そこで知り合った子たちの家庭を例に挙げると、次のような状況なのです。いまの子育て世代は、ひとり親家庭でなくても、とても忙しいのです。

しかも、東京は通勤時間が長いですから、多くの家庭で、子どもが学校に行く前に、親が家を出てしまったり、なかには、子どもが朝起きる前から、親が出勤したりしていて、親自身が朝ご飯を食べないで家を出てしまうという家庭が結構あります。ある家庭では、毎朝テーブルに500円玉が置いてあって、これでご飯食べておいてね、って伝言があって、親が出勤しているのです。

子どもは、親が出かけたあとに、ぼーっと起きてきて、その500円を握って、朝ご飯を食べないで学校に行って、授業もぼーっと受けて、昼ご飯は給食を食べて、授業が終わってからも、すぐ帰っても家に誰もいないので、まちでぶらぶらしていて、夕方、デパ地下でこの500円を使って、揚げ物でも買って食べて、帰ってもまだ親がいないので、まちでぶらぶらして夜の10時ぐらいに帰る。でも、まだうちが暗かったりするわけです。そして、親が帰ってくる前に、子どもが先に寝てしまう。この子は一日誰とも口をきいていない。こういう子が結構いるのです。

こういう子たちは、調査などで話を聞いていくと、ご飯が嫌いなのです。そうですよね。ちゃんとご飯を食べたことがないのですから。お父さんやお母さんと、または家族と、お互いに認めあって、楽しい関係の中でご飯を食べたことがないので、嫌いなのです。ご飯なんて、嫌だ、面倒だし、食べたくないといいます。

彼らのいうご飯とは、デパ地下の揚げ物の買い食いなのです。まずい、っていいます。しかも、そういう子たちは学力が落ちていってしまう傾向を示しているのです。 私たちは、どこでこの子たちの人間関係を立て直して、自分の力で立ち上がろうとするのを支援してやれるのかが問われているのです。

さらに高齢者ですが、ある大学病院の老年科の医師にこんなことをいわれて、はっとしたのです。寝たきりになっても誤嚥(ごえん)がほとんどない人がいる。自立をしていても誤嚥が多い人がいる。どうしてなのだろうと思って、調べてみたそうなのです。

今までは、加齢にともなって、飲み込む力が弱っていったり、嚥下反射の障害があったりして、誤嚥が多くなると考えていたというのです。そういう生理的な一面は確かにあるのですが、彼らがいうには、ご飯をおいしいと思っている人は寝たきりになっても誤嚥があまりないのだそうです。これは発見だったといいます。

飲み込む力は落ちているけれども、おいしいから、意識して食べているので、誤嚥が少ないようだといいます。ご飯がおいしくない人は、自立をしていても、ご飯を食べるときに、ご飯そのものをあまり意識していないので、誤嚥が多くなってしまう。

では、おいしいってどういうことなのかと調べていったら、どうも味ではないらしい、ということがわかってきた。どういう関係でご飯を食べているのかが問題なのだということに気づき始めたというのです。

子どもや孫世帯と同居をしていても、ご飯を持ってこられて、私たちこっちで食べるから、おばあちゃんひとりで勝手に食べおいてね、とご飯を置いていかれて、一人でぽつんと食べている人は、ご飯が嫌いなのだそうです。おいしくないと感じているのです。

または、そうでなくても、同居していても、子ども世帯が忙しくて不在がちで、ご飯だけが置かれていて、一人で食べている人とか、自分で買いに行って、孤独に食べている人たちは、ご飯はまずい、嫌いだという人が多いというのです。

しかし、寝たきりになっても、たとえば孫が来て、おばあちゃん、一緒に食べようといってくれて、食べながら、おいしいねって、感情を交換して、食べている人たちは、ご飯が好きで一生懸命食べようとする。だから、ご飯をおいしいと感じているし、ご飯に意識が向いているので、誤嚥が少ない。こういうことなのだといいます。

この知人の医師がいうのは、私たちはご飯を食べるというけれども、食品というモノから栄養を摂っているだけではなくて、食事という関係を食べているし、そこから精神の栄養を取っているのだと解釈したほうがいいのではないかということなのです。そうしたものが身体の状態にかかわってくるので、そういう関係性を大事にしなければいけないと思い始めた、というのです。先の子どもの問題と同じことなのです。

こんなことも含めて、私たち自身が考え直さなければいけないことはいっぱいあるのではないかと思います。それは、この社会そのものについてもいえることです。

明治大学の小田切徳美先生がおっしゃっていることなのですが、農山村の集落が急激に疲弊して、無住化するのは、そこに住んでいる人々の誇りが失われることが大きな原因だといいます。

コミュニティーで三つの空洞化、つまり人の空洞化(過疎化)・土地の空洞化(耕作放棄地の拡大)・集落の空洞化(限界集落化・自治機能の低下)が起こって、そのままにしておくと、臨界点があって、なんとか維持されていた集落が、すとんと落ちるかのようにして、壊れていってしまう。

その臨界点とは何かというと、実は住民が誇りを失うとき、つまり諦めてしまうときだとおっしゃるのです。だから外部の人々がかかわって、何とか集落機能を維持しつつ、人々の誇りを回復する準備段階を経ると、逆臨界点が見えてきて、そこから活性化事業を導入すると、ぐっと上向いていく。こういう話をよくされます(小田切徳美『農山村は消滅しない』岩波新書)。

私たちも、各地でいろいろなまちづくりの事業にかかわっていると、小田切先生の議論にはとても共感できるところがあります。しかも、その上で、こういうことを考えなければいけないのではないかとも思うのです。

むらの解体には、臨界点があって、それは住民の誇りとかかわっていて、そこからストンと落ちてしまう。小田切先生はここから先の活性化の形に関心がおありだと思うのですが、臨界点に落ちずに、維持し続けて、逆臨界点に至るまでの間は3年間くらいかかりますよとおっしゃる。これは私たちも同感なのです。1カ所に3年くらいかかわらないと、地域は動かないのです。

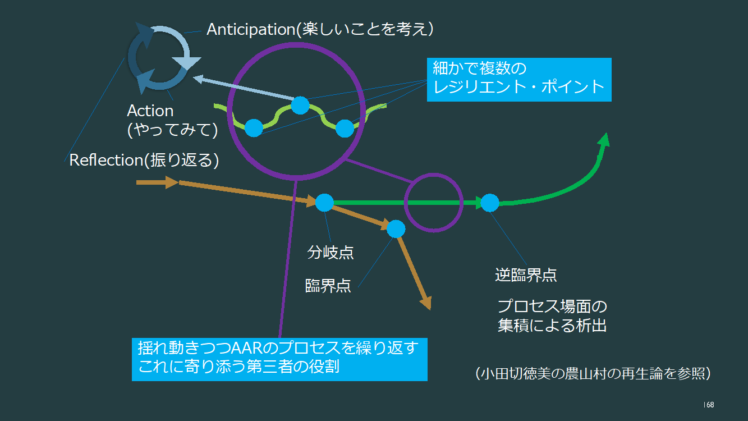

ただ、逆臨界点に行き着く前のところを詳しく見てみると、実はこの図のような関係になっているのではないかと見えることがあるのです。微妙にたくさんの変化点みたいなものがあって、それが揺れ動いていて、ここによそ者がかかわりつつ、やっては失敗し、失敗しては考え込みながらも、もう一度やってみようとする、というような、表面的には変化がないように見えながらも、実は盛んに揺れ動き、身悶えしているような、そしてそれらを通して、お互いの信頼関係をつくっている過程があるのではないかと見えるのです。

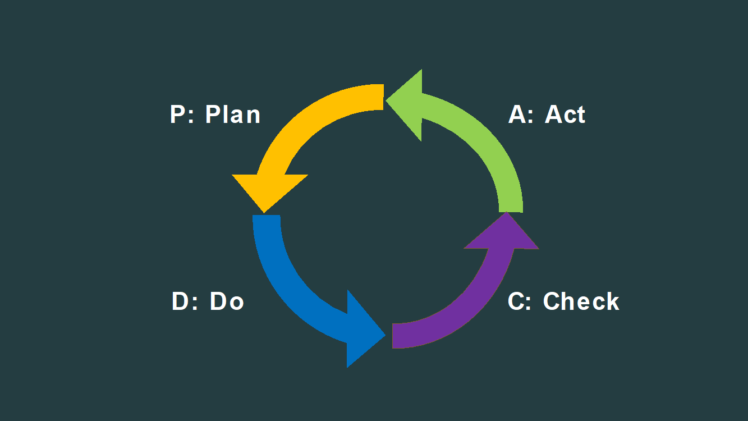

これまでは、まちづくりなどは、PDCAで回すことが求められてきました。しかし、PDCAは基本的には製造業の製品の歩留まりを高めるための1つのやり方でもあって、人間とか社会に適用すると、どんどん縮小再生産になっていくのです。

Plan、Do、Check、Actで、プランを立てて、やってみて、チェックして、もう1回動きましょうという話をしていると、達成できていないと悪い評価になりますから、次からは、できるプランしか立てなくなってしまって、縮小していってしまうのです。できるプランしか出てこなくなってしまうのです。

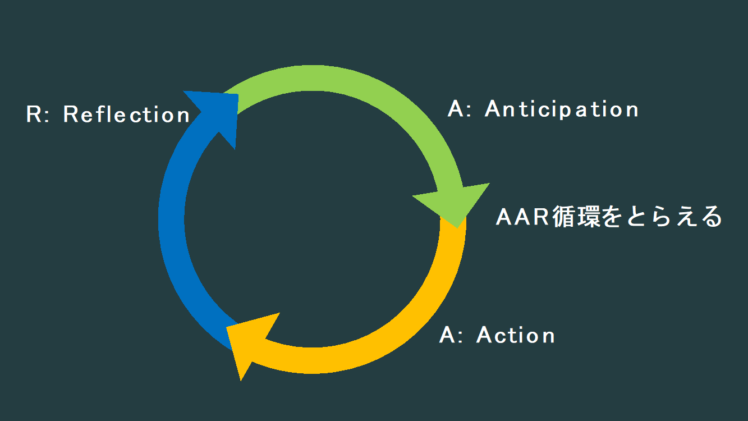

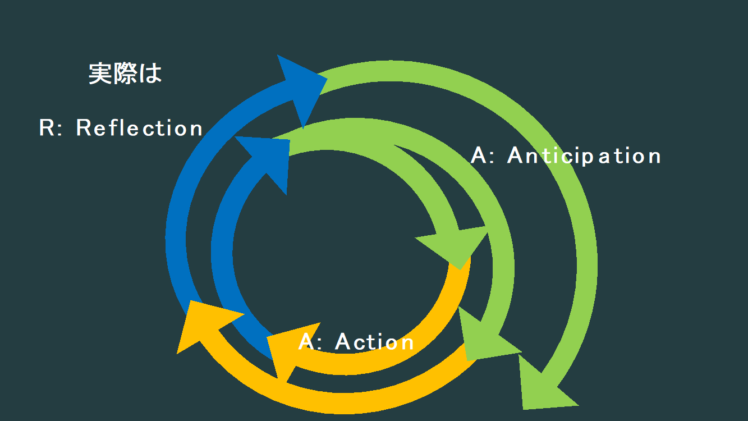

まちづくりは、それではまずいのです。そうではなくて、最近、OECDも提唱をし始めていますが、AAR循環というとらえ方があります。私たちはこのAARの循環を先のグズグズしているように見える段階に見出したいのです。

それは、AnticipationとActionとReflectionです。これは普通に皆さんがやっていることです。Anticipationとは、楽しいことを考えて、ニヤニヤしたり、ウキウキしたりするということです。そして、Action、やってみて、Reflection、振り返って、また新しいことを考えて、ウキウキして、やってみる。こういうことなのです。

これ、皆さんが日常でやっていることのはずです。なんだか、世間話の構造に似ていませんか。とくに他愛のない内容なのに、どんどん話題が出てきて、終わらなくなってしまう。なかには、話題は3つくらいしかないのに、それでもぐるぐる話が回って、楽しくなって、ゲラゲラ笑い続けて、終わらなくなってしまう。こういう経験はないでしょうか。

そうすると、開放型になってきます。再生産でもないのです。やってみて面白かったらもっとやっちゃおうと思うし、駄目だったらちょっと変えてみようと思います。そういうことを、地元の人たちは繰り返しているはずです。そこによそ者がかかわって少しずつ動かしていくと、逆臨界点がやってくるのではないか。3年間かかわるというのは、こういうことをやっているのではないかと思うのです。

小田切徳美『農山村は消滅しない』岩波新書

このサイクルに子どもを巻き込んでいくと、居場所ができるのではないでしょうか。私たちは子どもを認めよう、受け容れようとよくいいます。子どもを受け容れることは、福祉でも大切なことです。でも、福祉は黒ずくめの人にはかなわない、つまり反社会勢力の人には福祉はかなわないと、元厚労次官の村木さんがある講演でおっしゃっていました。

どういうことなのかというと、福祉は問題が起こったときに措置を取って、指導助言をする。けれども、黒ずくめの人たちは、子どものところに寄ってきては、君は素晴らしいね、かわいいね、と褒めてくれたり、何したいの?これやろうよ、あれやろうよ、と気持ちを尊重してくれたりして、さらに一緒にご飯食べようと、居場所をつくってくれる。それで、気がついてみると、クスリ漬けになっていたり、風俗に売られたりするという事態になっている。

けれども、その子たちはそこから出てこないと、村木さんはいいます。なぜかというと、そこが居場所になってしまうからなのです。このことは、都内のある区の調査でも、わかってきています。

社会に子どもたちの居場所をつくってやらなければならない。そのためには、子どもたちを認めなければならない。このことはとても大切です。私たちがやらなければいけないのは、子どもたちのいっていることを、「そうだね」と認めることです。

でも、おとながやりがちなのは、その後で、「だけどね」といってしまうのです。これは、私もやりがちなのです。「そうだね」といいつつ、「だけど、こうじゃないの?」といってしまう。でも、そうすると、子どもたちは、ああ、やっぱりね、と受け止めてしまう。

そうではなくて、このAARのサイクルが回り始めると、「そうだね、だったらこうしようよ」といえるようになるのではないか、と思うのです。楽しいことを考えて、やってみようよ、やってみた、だったら今度はこうしたほうがいいよね、それだったら、僕はこうしたい、ってお互いにいえるようになってくるのではないか。

PDCAだと評価してしまいますから、「そうだね」といいながら、「だけどね」といってしまうことになる。でも、人と人との関係とは、そうではないのではないでしょうか。

AARの循環の中に巻き込んでいくと、社会の中に、子どもたちの居場所ができて、子どもたちは自分の役割を果たして、自分は役に立てるのだと思えるようになる。そういう関係に入れるのではないでしょうか。それが社会の基盤をつくることにつながるのではないかと考えているところです。

このことは、ひとり子どもだけではなくて、社会に生きる人々すべてにいえることなのではないでしょうか。社会が底抜けしないように、みなが、そうだよね、だったらこうしよう、といえる関係をつくっていく、このことのあり方が問われているのだと思います。

この時、私たちが改めて問わなければならないのが、「ことば」とは何なのか、ということです。

一時期、学力テストと一緒に行われた生活調査などの結果から、子どもの学力と家庭の経済状況や文化状況などとのかかわりが指摘され、学校は学力評価を通して、子どもの家庭の経済や文化を選抜しているという議論がありました。

これはすでに述べたとおりです。私自身は、学校という制度そのものが近代資本制社会の産物であることや、その社会で求められている学力もそれはその社会で求められている学力に過ぎないという考えでいますから、学力とは、歴史的には相対的なものであり、その学力と強くかかわる要因が、家庭の経済状態なのか、文化状況なのか、はたまた遺伝的資質なのか、ということについては、どれもそうでしょうけれど、どれかひとつでもない、強いていえば、それら様々な要因を学力として表出させる学校という制度の持つ価値観とそれにもとづく仕組みによってとらえられた子どもの一資質に過ぎないと考えています。

ただ、それらをもう少し大きくひっくるめてとらえて、学校だけに留まらず、この社会で生きていくための力という観点からいえば、子どもをとりまく人々の関係が大きな要因として作用しているのではないか、と思います。

この議論にかかわっては、さらに子どもの学力は子どものやる気と深いかかわりがあって、そのやる気はいわゆる非認知能力によって規定されているという議論がありました。非認知能力とは客観テストと呼ばれるペーパーテストでは測ることのできない自己肯定感や自己効力感、さらにはコミュニケーション能力やそれこそやる気など、物事に取り組もうとするときの基盤になるような力のことです。

そのため、子どもを褒めよう、というような議論が花盛りでした。しかし、私自身、この議論は大切だとは思いながらも、反面で非認知能力とくに自己肯定感のようなものを伸ばせば万事大丈夫というような議論に対しては、懐疑的でした。そこでは、その自己肯定感がどのようにつくられるのか、という根本的な議論が欠けているような気がしていたからです。

何をいっているのかと思われるかも知れません。子どもを叱るよりは、認めて、褒めることで自己肯定感が高まるといわれているからこそ、褒めようという主張が人々の心をとらえたのだし、実際にテストなどでも、自己肯定感が高い子どもの方が、がんばろうとする傾向が強くて、学力も高いことが示されているではないか、と。

でも、と思うのです。たとえば、次のような話を多くの小学校の先生方から聞いています。小学校3年生くらいからガクッと成績が落ちて、低空飛行を続けてしまう子どもたちがいるけれど、その子たちの多くが幼い頃から親御さんから褒められてきた子どもたちなのだ、というのです。

なぜ、小学校3年生なのか。実は、小学校3年生頃からテストが行われて、成績が点数で出るようになるからではないか、と先生方はいうのです。小学校1年生、2年生の頃は、テストとはいっても、簡単なもので、確認テストに近いので、あまり成績を気にすることもなかったけれど、3年生になると点数が出るテストが多くなる、すると、低い点数を取ってしまうと、それでがっくりしてしまって、「どうせ、僕、がんばってもダメだもん」といいだす子どもたちがかなりいるというのです。

その子たちは、幼い頃から、親御さんたちおとなから褒められて育った子どもたちです。でもその子たちの肯定感は、テストの点数で否定されてしまうようなのです。「どうせ」という言葉が出ると、なかなか立ち直れない、と先生方はいいます。諦めてしまうのでしょう。そして、先生方はこうもいうのです。「こういう子どもたちの言葉がとても幼い感じがする」と。

この非認知能力が重要だという議論にかかわって、ある種、飲み屋談義的に人口に膾炙したのが、いわゆるマシュマロ・テストです。

目の前にマシュマロが1つおかれていて、「それをすぐに食べてもいいけど、我慢したら、後からもう1つあげるよ」と幼い子どもがおとなから告げられて、おとなは席をはずして、部屋から出ていってしまう。その後、すぐに手を出してマシュマロを食べた子どもと我慢して後から2つもらった子どもの人生を50年間にわたって追跡したら、我慢した子の方が社会的に成功していた、というお話、皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。

ここから、自制心と社会的成功との相関を説いたのがこのマシュマロ・テストの議論です(ウォルター・ミシェル、柴田裕之訳『マシュマロ・テスト—成功する子・しない子』、早川書房、2015年)。

ウォルター・ミシェル、柴田裕之訳『マシュマロ・テスト—成功する子・しない子』(早川書房)

自制心も非認知能力の一つですし、自制心が社会的成功のもとだといわれれば、そうだとも思えてきます。同じような議論に、洞察力だとか、やり抜く力だとか、あれこれ、同工異曲のようなものがたくさんあります。もっと遡れば、古典中の古典、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』も、いまの欲望をこらえて、未来への投資という理性が、資本主義を発展させた、と読むことも可能です(マックス・ウェーバー、大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』、岩波文庫)。

確かにそれぞれ一理あるように思えますが、でも、とここでもやはり話の単純化には釘を刺しておかなければなりません。きちんとした心理学的な根拠にもとづいて自制心が大切だといわれているのですが、それがいつの間にか、我慢させること、我慢する習慣をつけることが大事だ、という議論に横滑りしてはいないでしょうか。自己肯定感が大事だといわれて、褒めることが大事だと議論が横滑りしてしまったように、です。

ここで私たちが注意しなければならないのは、自制心といっても、何の道理もなく我慢することが人生において成功するとはいわれていないという事です。それは、洞察力においても、やり抜く力についても、同様です。

目の前に大好きなマシュマロがおかれていて、いま食べてもいいよ、といわれているけれども、もしお父さんが帰ってくるまで我慢できたら、もう一つあげよう、そうすれば2つ食べられるよ、といわれた子どもは、どうするのか。そこには、いわれていることを理解できる「ことば」の力と、「ことば」を運用して、我慢した後のことまで考えられる想像力が働いています。

さらに我慢して、後から2つもらったときのうれしさがその判断を正しかったものとして肯定してくれ、それがさらに次の行動の判断を支えるようになる。その上そこで、「よく我慢したね」とお父さんから褒められれば、自分が判断したことで、認められた、という肯定感も高まり、それが次の行動を促すようになります。こういう極めて高度な「ことば」と感情とのやりとりがそこにはあります。

そういうことの上に、自制心を働かせるという行動があるのではないでしょうか。こう考えると、自制心があるということは、そういう関係があり、しかもその関係において、相手や社会が何を自分に求めているのかが感受されていて、その上、そこでは自分の「ことば」を使って、自分の行動を理解し、また予期することができる力が働いているということになりますし、そうすることで認めてもらえるという期待を持つことのできる、豊かな人間関係が存在しているということなのではないかと思うのです。

このことは、いいかえれば、いわゆる自己固定感や自己効力感、さらには自制心という非認知能力は、実は「ことば」という認知能力の基盤をつくるものの上に乗っかっているものなのだということなのではないでしょうか。そして、このことは、いわれてみればその通りだと、誰もがすぐに気づくことなのではないでしょうか。

私たちは、自分のことを「ことば」を使って意識し、認識していますし、うれしさやかなしさなどの感情も、「ことば」を使って感じとります。自分がこれでいい、大丈夫だと思えることも、「ことば」を使って思っていますし、「どうせ、僕、ダメだもん」という子どもたちも「ことば」を使って、そういっています。いま我慢して、未来を予期するときも、「ことば」を使って考え、自分にとっての合理的な理由を見つけ出しては、その都度、判断しています。

そして、そこには社会の価値観が貼り付いています。マシュマロをいま1つ我慢すれば、後から2つもらえると合理的に考えて、我慢した子たちが、社会で成功しているというのは、社会的な成功が、将来的に量を増やすことはよいことだとする考えを基本とした価値観でつくられているからですし、それをおとなが子どもに期待していることを子どもは感じとっているからでしょう。

もしかしたら、社会的な価値観を子どもも共有しているかも知れません。もしそれが、将来の量ではなく、目先の享楽こそが社会的な成功だ、という価値でこの社会が動いているのでしたら、我慢しない方がよい、という判断を、我慢した子たちもするのではないでしょうか。

ということは、目先の食べたいという欲望を、「ことば」を使う理性で制御できる子どもが、この社会では成功しやすい、ということを示しているのではないでしょうか。そして、「どうせ」という子どもたちは、テストの問題を読み解くだけの「ことば」の力がついていなかったのかも知れませんし、点数が低かったのであれば、どうしたらよいのかを考えようとする「ことば」の運用の仕方を知らなかったのかも知れません。

そもそも自分が置かれた状態を、「ことば」で理解する力がついていないのかも知れません。だから、すぐに「どうせ」と諦めてしまって、努力しようとしなくなってしまうのだともいえそうです。

しかも「ことば」は、社会の中で、人と人との関係の中で、とくに親しい人と人との関係の中で学んで身につけたものですし、そういう関係の中で運用することで、「ことば」を用いれば、わかってもらえるし、自分も人のことがわかると思える、そういうものです。

「ことば」は私自身のものであるのに、私のものではなく、誰かのものであるのに、誰かのものではなくて、みんなのものだからです。みんなが使っているから、その「ことば」を使うと、理解できると思えるのですし、「ことば」は私がたとえば認知症になって自分の名前を忘れてしまっても、忘れることのない、私を超えたものとしてあります。

ですから、「ことば」は道具などというものではなくて、もしかしたら、「わたし」つまり私という意識が社会から生まれてくることと深くかかわっている、「わたし」そのものだといえるのではないでしょうか。

だからこそ、「ことば」を使ってわかってもらえるとうれしいのですし、自分がこの社会の中にきちんと位置づいていると思え、居場所があると感じられるのではないでしょうか。しかも、「ことば」はそういう関係がないと、きちんと身につかない、つまり「わたし」が社会から産まれてくることがない、そういうことになります。

ですから、「ことば」がきちんと使えないということは、自分がこの社会に位置づいていないということですし、そういう自分は自己肯定感を持てませんし、自制心もやり抜く力も持てないということになるのではないでしょうか。それはまた、自分が「ことば」をきちんと身につける関係に置かれてこなかったことと同じなのではないでしょうか。

「ことば」は、しっかりとした人と人との関係がなければ身につかないのに、それがなければ自分が社会の人々との間の関係にきちんと置かれることがない、とても厄介なものなのに、なくてはならないものなのだと思います。

そして私たちは、今回のコロナ禍の中で、オンラインで多くの人たちとつながることを覚えながら、改めて「ことば」の大切さと難しさを感じているのではないでしょうか。

そしてそこで私たちが感じているのは、「ことば」がもたらす人と人との関係のあり方の大切さであり、人は誰かと「ことば」を交わさないではいられない存在でありながら、「ことば」を身につけ、自分をそこから生み出すことにおいてこそ、豊かな関係が求められるのだ、ということなのではないでしょうか。コロナ禍での生活は、これまで私たちが気づこうともしなかった「ことば」と人と人との関係の大切さを、改めて気づかせてくれたようです。

\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/

\ 最新情報が届きます! /

牧野先生の記事を、もっと読む

連載:子どもの未来のコンパス

#1 Withコロナがもたらす新しい自由

#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由

#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤

#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」

#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶

#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校

#7 Withコロナが暴く学校の慣性力

#8 Withコロナが問う慣性力の構造

#9 Withコロナが暴く社会の底抜け

#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為

#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢

#12 Withコロナが予感させる不穏な未来

#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係

#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ

#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?

#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み

#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ

#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体

#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ

#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの

#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ

#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗

#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1

#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5

#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2

連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ

#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る

#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく

#3 子どもの教育をめぐる動き

#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”

#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと

#6 「学び」を通して主役になる

新着コンテンツ