【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい

2024.02.20

子育て・教育

2020.09.28

この記事を書いた人

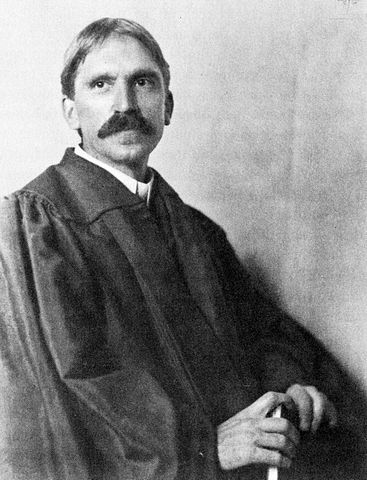

牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。

日本の学校制度の歴史に示されるように、学校はこの社会を牽引する、いわば社会の未来を先取りするものとしてもありました。そして、それは戦後の教育改革においても、十分に意識され、日本を民主的で平和な国へと改革するためにこそ、学校が重視されました。

そこで導入されたのが、いわゆるアメリカ6・3制と呼ばれる小学校6年、中学校3年、そして高校3年の制度でした。もともと、改革の方向としては、旧制の学校を組み換えて、初等教育6年、中等教育6年(前期中等教育3年、後期中等教育3年)の12年間を国民教育制度とし、この12年間で、新しい国を担う国民を育成する教育を完成させる(これを国民教育の完成といったりします)という考え方がありました。

民法の改正で、成人年齢が2022年4月から現在の20歳から18歳に引き下げられることになり、各地で成人式をどうするのかの議論がなされましたが、戦後の改革では、18歳で一応の一人前と見なそうとしたといってもよいかもしれません。

そして、この12年のうち初等教育(小学校)6年と前期中等教育(中学校)3年を義務教育としました(「義務」とは無償で保障するという意味です)。旧制の義務教育が8年制でしたから1年間の延長となったこととなります。

日本国憲法(1946年公布・47年発効)第26条の教育条項には、こう書かれています。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

日本国憲法(1946年公布・47年発効)第26条(教育条項)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

これは国民の教育を受ける権利を規定したものです。そして、これを受けて教育の憲法とまで呼ばれた教育基本法(旧法、1947年制定)がつくられるのですが、その第4条(義務教育)に、こうあります。

国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

教育基本法(旧法、1947年制定)第4条(義務教育)

国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

子どもの学習権を基本として、教育を受ける権利を保障するために、まず第一義的に保護者が義務を負う、そのために公立義務教育学校では授業料を無償にすることが書かれています。そして、その義務教育とは「九年の普通教育」とすると書かれています。(その後、2006年の教育基本法全面改定では、義務教育年限がはずされ、別に法律で定めるとされました。)

6・3・3で国民教育の完成とされ、基本的にはすべての国民が受けるべき教育として、普通教育を12年間にわたって保障することが理想とされながらも、そのうちの9年間が義務教育として法的に規定されることで、その後の3年間つまり高等学校の位置づけが、動揺することとなったといわれます。

6・3・3の12年間で、未来の社会を担う国民として子どもたちを健全に育成すること、そのためには高い教養を身につけ、政治的な主体として、さらに職業人としての力を身につけることができるような教育が保障されなければならない。これを、12年間の教育によって完成させる。

そのためには、すべての子どもたちに教育を受ける機会を平等に保障し、同じ教育内容(普通教育)を受けさせなければならず、学校制度は単線型にする。つまり、途中で職業学校などに枝分かれしないで、12年間は皆同じ普通教育を受ける学校とする。これが、国民教育の完成ということでした。

このように考えれば、将来的に12年制義務教育にすることが望ましい、ということになります。しかし現実には、9年制義務教育が普及し、国民の間で浸透することで、定着したことにより、高校を義務化するという議論よりは、希望者を全員入学できるようにするという議論とその要求運動が活発に展開されることとなります。

1960年代に繰り広げられた高校全入運動がその一例です。それはまた、国民の間で「義務」という言葉が強制力を持つものとして意識されていたであろうこと、そして中卒で働かざるを得ない子どもたちがいまだにいたことなどを背景としていたと思われます。それで、希望する子どもには、高校進学を公的に保障するという議論と運動となったのでしょう。

高校全入運動は、高度経済成長期を経て、社会全体の学歴要求が高度化する中で、戦後のベビーブーム世代つまり団塊の世代の子どもたちが高校進学を控えた時期に、その親と教師たちによって進められた高校増設要求運動でした。

当時、小学校などでひと学級60人など、「寿司詰め」教室という言葉ができたほど、学校施設が不足していました。そして、高校進学希望を出しても、1960年当時の高校進学率は6割に達していませんでした。「こんな時代に産んでしまって、子どもたちに申し訳ない」と全国母親大会などでの訴えが続きました。

この運動を受けて、経済成長を背景にした潤沢な税収をもとに、千葉県や神奈川県そして愛知県などが、高校100校増設計画を策定して、実施し、高校教育の拡充を図ったことにより、1975年には進学率は9割を超えるようになり、今日では、95パーセント以上にまで上昇しています。それを受けて助成金も増額されて、授業料は低廉化しており、さらに無償化の議論が出ることで、実質的には義務教育に近い形の就学形態が実現しているともいわれます。

ところで、その結果、曖昧になったのが高校の位置づけなのです。つまり国民教育の完成としての基礎教育から積み上げられた制度なのか、そうではなくて、大学への選抜や職業生活への準備も含めた、人生の枝分かれの時期におかれた制度なのかということです。

そして、結果的には、国民の間で広く受け入れられている高校のイメージは、学歴をつけるため、つまり選抜のための、人生の枝分かれのための制度としての高校という位置づけなのではないでしょうか。

そしてそれが、家から会社へ、地元から都市へ、という選抜のルートとして活用されることで、人々は子どもたちの将来を学校に託すようになり、進学競争が激しくなり、それに応えるかのようにして高校が増設され、大学も増やされて、進学率が高まるという関係ができあがってきました。

その過程で、専門高校(職業科)や高等専門学校(高専)という、子どもたちを大学に上げるのではなくて、途中で枝分かれさせるような制度もつくられましたが、そして一時期は、工業高校の方が就職率がよくて、地元の中学校で一番優秀な子どもは工業高校に進学するとまでいわれた時期があったのですが、産業が高度化し、学歴社会がつくられることで、次第に大学進学熱が高まって、普通科が増設されることとなり、国民の進学熱がさらに高まる結果となっています。

これも、学校が人々の生活とくに経済生活の向上と密接に結びついていて、社会全体が学歴社会化し、家庭が学校化していったこと、つまり子どもの将来と学校とが密接なかかわりを持っていた、または少なくともそう意識されていたことと深く関係しています。そして、このような単線型の学校体系が、人々の学校への求心力を高めつつ、工業社会の発展にとって有利な人的条件をつくりだし、それが世界的に評価されることとなったのでした。

このように人々がいわば功利的に利用することで社会に浸透した学校制度ですが、そしてそれは明治初年に『学制』が公布され、「被仰出書」に立身出世が説かれていたように、人々が自分の欲望を遂げようとすることと学校という国の制度が、表裏一体の関係をつくりだしてきたからだといえます。しかし、実は6・3制の導入に影響を及ぼした、アメリカの専門家たちの考えには、もう一つ重要な基本的な理念がありました。それは、民主主義の担い手の育成という役割です。

戦後、敗戦国となった日本は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP: General Headquarters, the Supreme Commander for Allied Powers)の占領下におかれます。戦後の日本の改革は、間接統治でしたが、日本政府の上にこのGHQがあって、その監督・指導を受けることとなっていました。

ですから、日本国憲法もGHQとくにアメリカの押しつけだという議論がいまだに絶えません。教育改革も例外ではありませんでした。占領の初期、アメリカから教育使節団(第一次アメリカ対日教育使節団)が派遣されて、戦後の日本の教育について、視察をし、提言をまとめ、それが占領政策に反映しています。

この第一次アメリカ教育使節団の構成員の多くが、いわゆるニューディーラーと呼ばれる改革派の専門家たちでした。そしてこのニューディーラーに大きな影響を与えていたのが、哲学者で教育学者であったジョン・デューイでした。

余談ですが、彼の思想は1910年代後半から20年代にかけて、アジア地域の新教育運動の理論的な支柱でもありました。日本でも、いわゆる大正自由教育と呼ばれる新たな教育運動に大きな影響を与えています。

彼は、1919年に日本を訪れ、その後、教え子たちの要請もあって、中国に渡り、1919年5月4日に、反帝国主義・民主化運動である「五・四運動」を目の当たりにして、「新しい国民の誕生に立ち会っているのだ」と興奮した筆致で、手紙を本国の家族に送っています。

「五・四運動」は、第一次世界大戦のパリ講和会議において、大戦中に日本が中国に突きつけた二十一箇条要求が撤回されなかったこと、日本がドイツから奪った山東省の権益を保有することが認められたことに抗議する運動として始まり、その後、反日・反帝国主義・民主化要求運動として、全国に広がった大衆の抗議運動でした。その結果、中国の国民政府はパリ講和会議の条約であるヴェルサイユ条約の調印を拒否することとなります。

デューイはその後、2年間にわたって、中国の新教育運動にかかわり、各地を講演して回って、自己の思想を広め、帰国後は勤務校のコロンビア大学で多くの中国人留学生を受け入れるとともに、新教育の理論家を中国に派遣します。1920年代初頭、中国教育界ではアメリカ新教育ブームが巻き起こり、国民政府は、1922年には当時のアメリカでも一部の地域で採用されていたにすぎない6・3制学校制度を導入することになります。

しかも、デューイは日本について、日本の改革は表面的な西欧のまねごとであり、本質的な変革ではないという感想を、これも手紙に書いています。彼は、中国の動きが、草の根からの、民衆自身の自己変革をともなう、社会変革であったと受け止めたのに対して、日本のそれは上からの「維新」、つまり身もだえするような自己変革をともなう改革ではなくて、向きを変えるくらいの改革でしかなく、本質的ではないと見ていたのです。

それはまた、新しい教育が、功利主義的に広まっているだけで、社会の根本的なところでの民主主義につながっていないということでもあったのです。いまの日本社会も同様なのではないでしょうか。

話を戻します。戦後の教育改革に影響を与えたデューイの考え方は、草の根のコミュニティからの改革であり、学校がコミュニティに支えられ、かつ学校がコミュニティを変革することで、民衆の草の根からの民主化と政治的な担い手としての自立を目指すものでした。デューイは1899年の著作で、すでに次のように語っています。

われわれは、学校というものを、個人的見地から、教師と生徒または教師と両親のあいだの或るものとしてながめがちである。だから、最もわれわれの興味をひ くものが、自分に身ぢかの個々の子どもの上にみられる進歩、すなわち、その子の正常な身体的発達や、読み・書き・算の能力の上達や、地理・歴史の知識の増大や、行儀作法のよくなることや、敏活・秩序・勤勉の習慣のことであるのは当然のことであって、このような標準にもとづいてわれわれは学校の営みを判断するのである。それはそれとして正当なことである。

だが、こういう視野の狭さはひろげられねばならぬ。最もすぐれた、最も賢明な親がわが子に望むところのもの、まさにそれをこそ社会はそのすべての子どもたちのために望まねばならぬ。われわれの学校には、これ以外のいかなる理想も狭隘であり、好ましくない。これ以外の理想にしたがうならば、それはわれわれの民主主義を破壊する。

J. デューイ『学校と社会』、宮原誠一訳、岩波文庫

社会が自らのためになしとげた一切のものは、学校のはたらきをとおして、あげてその未来の成員の手にゆだねられる。社会は、自らにかんするすべてのよりよき思想を、このようにして未来の自己にひらかれている新たな可能性をとおして実現しようと望む。

まさにここにおいて個人的見地と社会的見地とが統一される。社会を構成するすべての個人の完全な成長に忠実であることによってはじめて、社会はいかなるばあいにも、自らにたいして忠実たりうるのである。

長くなりましたし、訳がこなれていなくて、また「社会」という言葉がコミュニティという意味のところといわゆる社会という意味のところがあって、訳し分けられていませんので、わかりにくいかも知れませんが、功利主義的に、また個人主義的に学校をとらえて、未来の利益を考えることもいいが、そしてそれは当然のことだけれど、それだけだとこの社会の民主主義の基盤が壊れてしまう。

大切なのは、人々が未来の子どもにとってよかれと思うことを、コミュニティを基本として考えて、学校で実践し、学校でそれが実現することで、コミュニティが変革され、それがさらにより大きな社会の形成につながっていく。その時の主役は、一人ひとりの子どもたちだ。そうであってこそ、一人ひとりの利益と社会の利益が、未来の社会において一致することになる。こういうことが述べられているのです。

ですから、明治以降、日本の学校制度が、功利的に家庭と地域社会、そして会社、さらに国を結びつけることで、家庭から会社へ、地元から都会へ、国へ、と人々を送り出し、結びつける機能を果たしたとみなすならば、つまり上から人材を吸い上げる仕組みを持っていたと見るならば、戦後の改革の理念は下からの変革によって、それをつなげようとしたものだといえるかも知れません。

功利的に上から引き上げる形で、求心力を高めること、それを否定はしないけれども、それだけでは大きな社会が人々の功利主義的な競争で壊れてしまう。むしろ、学校が地域社会をベースとして、地域社会をよりよくする主体である子どもたちを育成することで、地域社会がよりよいものになっていき、それが下から会社や社会、そして国につながることで、本当の意味での民主主義が実現する。このように考えられていたということです。

このような草の根からの変革という考え方は、戦後の占領期においては強く意識されていたもののように思います。たとえば私が専門にしている社会教育という領域がありますが、戦後改革で、いまでも皆さんの地域にあると思いますが、公民館がつくられていきます。

これは日本側からの発想と提案で採用されたものなのですが、その時GHQは、戦前の町内会や隣組という地縁組織を、住民を全体主義的に動員する組織だとみなして解散命令を出していたのに対して、公民館を町内会の範囲にたくさんつくって、そこに住民が自由に集って、自分の村や町をどうするのか、地場産業をどうするのかを語りあい、実践し、地域を振興する拠点として活用することを奨励したのです。ここでもコミュニティを基本とした草の根から、住民一人ひとりが主役として、この社会をつくりあげていくこと、それがひいては国という大きな社会の変革につながるという認識があったことがわかります。

そして、PTAもその一環として導入されたものでした。戦前には、学校毎に、つまり学区毎、さらにいえば町内会毎に学校父兄会という学校を支援する組織がありました。それはまた、学校を通して保護者を組織する団体でした。それを保護者と教師が対等にかかわって、学校を運営するPTAという組織へと組み換えようとしたのです。

さらにそのために教育行政は、それまでの中央集権、国家一律ではなくて、市町村に教育委員会を置き、しかも教育委員は市町村長選挙と一緒に公選で選ばれることとなっていました。教育の地方分権と住民自治が求められたのです。ただ、公選制教育委員会は、占領が終結して、主権が日本政府に戻ってすぐに、法律が改定となって(1956年)、首長による任命制に変更されて、今日に至っています。ですから、実際の教育委員の選挙はほとんどなされなかったのが現実です。

このような住民自治の考え方はまた、前のコラムでお話しした、学校を全国につくり、それを国の出先として整備しつつ、学区を基本的な行政区としてつくってきたという、いわば上からおろされた中央集権国家のつくり方とは逆の筋道を取ろうとするものだといってもよいかもしれません。

草の根の住民が学校を担うことで、未来を担う子どもたちを一緒に育て、彼らが育つことで、コミュニティが変わり、コミュニティが変わることでより大きな社会が変わり、国が変わる。こういう筋道が描かれていたのでしょう。

ここでは、家庭-地域-会社-国のつなぎ方が、戦前とはベクトルが逆になっています。しかし注意しなければならないのは、学校がこれらをつなぐ媒体であることには変わりがないということでした。

そして、さらに重要なことは、どちらにおいても、学校が未来を先取りするものであることで、つまり未来の主役である子どもたちを育てることで、家庭や社会を引っ張って、新しい社会を実現するという位置づけは、何ら変わっていないということです。高校が曖昧な位置づけにあるというのは、この下からと上からの二つのベクトルが重なりあっているからです。

しかし、ここで私たちが受け止めなければならないのは、どちらのベクトルであるにしても、高校はさらに上の学校である大学・短大・専門学校に接続されているということ、つまり複線型で、行き止まりになるのではなく、多様化していても、上につながっている単線型の制度であるということです。

先に触れたアメリカ教育使節団も、高校について、その報告書で、概略次のように指摘しています。9年間の義務教育のあとに「無月謝で、希望者はだれでも入学できる」3年制の「上級中学校」の設置が望ましい。その学校は、様々な職業分野に対応した課程とともに上級学校への進学準備となる学究的な内容を含む「包括的な「上級中学校」制」をとる。

国民教育の完成として、一人前の職業人であり、社会人である子どもを育成しつつ、さらに上級学校への進学ができるような、そして希望すれば誰でも、無償で進学できる高校が考えられていたのです。

そして、事実、当時の文部省も、高校は今のところ一部の学力のある子どもたちだけに開かれた、選抜して進学する学校となっているが、将来的に戦後復興が果たされ、財政が許すようになれば、特定の子どもたちだけに開かれた場所ではなく、すべての子どもたちに開かれた、希望すれば進学できる学校とすべきだと考えていたのです。

新制の高校の理念は、無償で、誰もがより高度な教育を受けることができる場所であり、「開かれた門」として、教育の向上と普及を担うべきであり、選抜試験は将来的には廃止すべきだといっていたのです。(文部省学校教育局『新制中学校・新制高等学校望ましい運営の指針』1947年。文部省学校教育局 大照完『新制高等学校の制度と教育』1948年など)

ところが、先に述べたように、この誰でも無償で進学でき、さらに上級学校に開かれているべきだとされた学校は、現実には、無償ではありませんでしたが、急激な経済発展のなかで、人々の功利主義的な観点と結びついた、学歴獲得のための学校として意識されることとなったようでした。

そしてだからこそ、さらに上の学校つまり大学や短大に進学するために、制度的には曖昧な高校が、国民の中ではとても大きな比重をもって意識されることとなったのではないでしょうか。

誰でもが進学でき、より低廉な学費で教育を受けることができれば、それだけ競争が激しくなります。その結果、高校進学のために義務教育のあり方が問われることにもなり、「お受験」がブームとなることとなったのでしょう。その結果、競争がどんどん低年齢化していくこととなります。

学校は、これほどまでに成功した制度はないといわれるほど成功した制度だといいました。それはまた、明治以降、欧米先進国を追いかけ、追いつくという国の目標とともに、人々の物質的な生活の向上という欲望を実現する公的な制度として、学校が広く受け入れられ、それが有効に機能したからでした。

そしてその機能を果たすために、学校はいわゆる知的な教授の場所、つまり教科教育の場であるだけでなく、生活指導の場であり、健康指導の場でもあり、さらには進路指導の場でもあるという、子どもたちの国民としての資質を育成するために丸抱えで面倒を見る場所としてもつくられていきました。

私たちにとってはごく当たり前の掃除や給食の時間も、多くの国では珍しいものです。掃除の時間は衛生観念の向上や環境美化の教育と結びついていますし、給食ももともとは欠食児童対策ではあったとはいっても、いまでは栄養指導や健康指導の一環でもあります。前に述べたカナダから視察に来た先生方が、日本の学校で子どもたちが掃除をする姿を見て、びっくりした、といっていました。

親は怒らないのか、と思ったというのです。生活習慣を身につけることや躾、さらには道徳観の涵養は、各家庭の仕事、各家庭のポリシーにもとづいて行うべきことで、行政が介入してはならないからです。給食もそうです。カナダでは、州や市ごとに異なりますが、基本はお弁当持ちであって、皆一律に同じものを同じ時間に一斉に食べるなんて、信じられないといわれたことがあります。

そう、掃除も給食も工場労働を前提とした集団生活訓練の一環でもあるのです。 こうして、良し悪しの価値判断は別として、学校はこの社会の少し先を見据えつつ、子どもたちを次の担い手へと育成する場所として機能し続けてきたといってもよいでしょう。そしてだからこそ、学校は人々が大切に思い、学校の先生方も尊敬され、子どもたちの未来を託す場所として位置づけられてきたのではないでしょうか。

この点に関して、たとえば、私はこういう経験をしたことがあります。中国からの教育視察団を受け入れた1980年代半ばのことでした。中国が、長い政治闘争の時期を終えて、ようやく経済発展重視の政策に切り換えたのが1980年代初頭でした。そのとき、学校をどうするのかが大問題となったのです。

社会主義国である国に忠実な国民を育成する場所だという点では議論の余地はなかったのですが、学校は社会に従属すべきか、社会を先導すべきかで、見解が分かれていたのです。それ以前の政治闘争重視の時代には、学校はカネを食うだけであって、社会的な生産とはかかわらない、いわばイデオロギー形成の場所だとされていたのです。そのため、教師の地位もとても低く、皆がなりたがらない職業の典型でした。教師を称して「第九番目の鼻つまみ」といういい方があったくらいです。

そして、教育改革の方途を探ろうと日本に来た関係者が一様に驚いたのが、日本の学校はその地域で一番よい(と思われる)場所に建っていて、(当時は)設備も一流で、しかも先生方が子どもからだけではなくて、社会から尊敬されている(ように見えた)し、給与も一般の労働者よりも高いということでした。日本の子どもたちは幸せだと、誰もが異口同音にいうのです。

私がいくら受験競争が受験地獄と呼ばれるような状態で、子どもたちは苦しんでいると説明しても、それでも貧乏で、今日死ぬか、明日死ぬかの状態におかれるよりはいいでしょう? 学校の先生たちがこんなに社会から尊敬されていて、賃金も高いなんて、信じられない。なぜ、国民は学校の先生にこのような高い地位を保障しているのか? 誰も文句はいわないのか?と散々質問されました。

その時、彼らが見出したのが、教育は、学校における人材育成をとおして、社会経済を引っ張る力があるということでした。そしてしばらくすると、中国では教育は社会的生産力であると規定されて、教育改革が強力に推進されるようになり、その後10年で中国社会は日本をしのぐほどの学歴社会となり、その後の経済発展を実現します。

教育が、社会を牽引し、人々の生活を改善したのです。人々が学校を利用することで、自らの生活改善を実現できること、我が子の立身出世を保障するものが学歴なのだということを意識し、利用した結果です。そして、子どもたちは幼い頃から、日本を凌ぐストレスフルな学校生活を強いられ、受験競争の激化はとどまるところを知りません。ここでも、学校が功利主義的に利用されています。

そしていまでは、その頂点に君臨する北京大学や清華大学は、アジアの大学ランキングでは常にトップ10の上位常連、東大はすでに足下にも及ばないほどの地位を確保しています。

しかしその後、日本社会では、工業社会から大衆消費社会へと産業構造が変容することで、学校はこれまでのような社会を牽引する力を失っていきます。日本の学校は、制度としては、明治以降1980年代半ば頃までのほぼ1世紀、欧米先進国の工業社会をキャッチアップすることに特化された、経済発展と社会の凝集力を高めるための制度であったといってもよいでしょう。

そこでは、学校制度は国の制度として、人材を家庭・地元から吸い上げて、会社・都市に分配し、それが経済発展を後押しするとともに、家計とくに個人の経済的な向上という欲望を実現することとなりました。学校は常に、社会経済の要求にもとづいて、少し先の未来社会を見据えて、子どもを教育し、その未来を社会に実装していく機能を果たしてきたのだといえます。

しかしそれは、戦後の教育改革が考えたような地元のコミュニティを豊かにすることで、民主主義の担い手を育成し、その担い手が社会をつくることで、常に社会を革新していくという循環をつくるものではありませんでした。それはむしろ、人々が教育機会を国から保障され、それを利用して、よりよい成績を取ることで、自分の生活が豊かになり、地位が上がるという、いわば与えられる制度としてあり、その制度が実現するものが、より大きな経済的なパイであったということです。

その社会では、人々の価値観は画一的で、経済的なパイが大きくなり、自分の取り分が増えていくことがよいことだとされます。そのような社会では、未来を予測すること、先取りすることは容易ですし、その未来を先取りして、人々がより学校へと求心力を強めるためにも、社会の経済的なパイが大きくなり続けることが求められます。

つまり、国への求心力を強めることと経済発展し続けることは、その社会に宿命づけられたものであるかのようにして、表裏一体のものとして形成されていくのです。この表裏を接着する糊のようなものが学校でした。ですから、学校も人々の功利的な欲求を実現し続ける限りにおいては、その求心力を高めることができましたし、子どもたちも受験地獄に飲み込まれつつも、そこでがんばろうとしてきたのです。

これはまた、学校が社会を牽引しつつ、その社会の価値に従属することでもあったということなのではないでしょうか。

しかし、経済的なパイが大きくならなくなってきたところで、この歯車が狂い始めました。皆が同じように豊かになって、一億総中流とまでいわれた時代が過ぎ去り、努力してもそれが実らない時代がやってきたのです。格差は広がり続け、日本社会の安定の象徴だといわれた分厚い中間層が解体を始め、一部の富裕層とその他多くの低所得者層という社会の分解が始まります。

ここ数年、久しく聞いたことのない「子どもの貧困」が密やかに進行していることが明らかになり、それが気がつけば6人に1人の割合になっていることに、いまでは社会が危機感を募らせています。

他方、子どもたちの学校不適応が社会問題化し、校内暴力、家庭内暴力、そして登校拒否が社会病理として、人々の不安を駆り立て、それはさらにいじめや不登校、ひきこもりとして、現在にまでつながっています。こういう社会の構造的な変化に直面して、学校中心になりすぎた社会のあり方を、それだからこそ学校を中心に組み換えようとしたのが臨時教育審議会(1984-87年)でした。

そこで提起された社会の組み換えの方途が、生涯学習社会の建設であり、個性化と日本文化への帰属の強化という相反するものの学校における統合でした。もはや経済的な欲望の達成は人々を結びつける力にはならないと考えられたのです。

その反面で、不安が募る社会において、人々がすがろうとしたのも学校でした。それは過去の栄光の遺産であり、人々が経験的に使うことができる、確かな公的な制度でした。だからこそ、一層、学歴が重視され、進学競争が過熱し、公立学校から私立学校への乗り換え、「お受験」が一世を風靡するようになり、競争の低年齢化がおこるようになっていきます。

そしてさらにその反面で、学校が自分の思うとおりにならない、自分の子どもの成績がよくないといっては、クレームが保護者から寄せられるようになって、モンスター・ペアレンツが社会現象となります。子どもを社会全体で共に育てるという感覚が、この社会から失われていくのです。

さらに企業も不況の中で、学校への依存を強めていきます。臨教審後に策定された「ゆとり教育」に危機感を抱き、「分数ができない大学生」などと批判のキャンペーンを繰り広げたのは経済界でした。価値の転換を図り、いち早く情報社会・大衆消費社会への対応を考え、社会を変革しなければならなかった経済界が、過去の工業社会の価値にすがっていたのです。

新たな社会の先鞭をつけようとした教育改革は、社会が学校に依存するようになり、その社会が過去の社会から抜け出せないままになっていることで、頓挫するかのように停滞してしまいます。それは、学校を過去の社会に囚われたままの状態にしてしまったのではないでしょうか。

しかも学校はこれまで、地域コミュニティに足場を持って、地域コミュニティとともに、コミュニティの創造者であり担い手である子どもを育成したことがないのです。地域から、子どもたちが人材として、学校を経由して、会社に入っていき、地元を離れることが普通だったからです。

学校は、会社や都市への人材供給機構だったのです。そして、人々もそれを利用してきたのです。そういう教育を自虐的に「ふるさとを捨てる教育」といったりします。地域コミュニティも学校とどうつきあったらよいのかわからないままなのです。

臨教審以降、約30年間にわたる多様化・自由化と画一・平等のせめぎ合いとその結果の停滞は、このように社会と学校そのものがともに相手に絡みつくことで、相手の変革の桎梏となってきたことの表れでもあったのではないでしょうか。

そして、ようやくここ数年、このあり方に変化がもたらされることとなりました。コミュニティスクールの政策化と2020年から実施された新しい学習指導要領におけるアクティブラーニングです。しかしそれはまた、戦後改革の理念への先祖返りのような性格を持っています。

Withコロナの時代は、この桎梏を打ち破るような社会の構造的な変容が生まれる時代のように見えます。この時に当たって、学校は再び社会をリードする役割を担えるのか、そのためにはどうしたらよいのかが問われています。

\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/

\ 最新情報が届きます! /

牧野先生の記事を、もっと読む

連載:子どもの未来のコンパス

#1 Withコロナがもたらす新しい自由

#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由

#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤

#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」

#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶

#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校

#7 Withコロナが暴く学校の慣性力

#8 Withコロナが問う慣性力の構造

#9 Withコロナが暴く社会の底抜け

#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為

#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢

#12 Withコロナが予感させる不穏な未来

#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係

#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ

#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?

#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み

#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ

#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体

#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ

#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの

#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ

#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗

#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1

#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5

#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2

連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ④

#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る

#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく

#3 子どもの教育をめぐる動き

#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”

#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと

#6 「学び」を通して主役になる

新着コンテンツ